Chi non crede all’emergenza climatica è convinto che possiamo imparare a convivere con le stagioni impazzite, coi monsoni da paesi subequatoriali in autunno e con la siccità degna del Sahara d’estate, ma tra le tante ragioni per cui ciò potrebbe non essere così facile c’è anche il nostro umore online, che già, come sappiamo, non gode di buona salute. Secondo una ricerca pubblicata sul Lancet, la più autorevole rivista scientifica in ambito medico, se la temperatura esterna scende sotto i 12 o sale sopra i 30 °C, la quantità di hate speech che riversiamo in Rete aumenta. Ma è solo uno degli aspetti del difficile rapporto tra gli oggetti che ormai usiamo di più ogni giorno, cioè tutto ciò che abbia a che fare con l’elettronica e il digitale, e il mondo che ci circonda.

Tranquilli solo fino ai 21 gradi

Secondo la ricerca, basata su messaggi inviati su Twitter, c’è una comfort zonetra i 12 e i 21 °C, e soprattutto tra i 15 e i 18 °C, considerati la temperatura ideale per non sfogare le nostre frustrazioni su sconosciuti con cui interloquiamo online. Secondo Annika Stechemesser, autrice dello studio e scienziata presso il Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), «individuando con il nostro algoritmo di intelligenza artificiale i tweet d’odio in più di 4 miliardi di tweet inviati da utenti statunitensi, e combinandoli coi dati sul clima, ci siamo resi conto che sia il numero assoluto che la percentuale di questi tweet aumenta fuori da una comfort zone meteorologica: la gente tende a esibire un comportamento online più aggressivo quando fuori è troppo caldo o troppo freddo». Non è solo una curiosità, ma un segnale significativo su come affronteremo le inevitabili conseguenze della catastrofe climatica verso la quale ci stiamo rapidamente dirigendo, se non verranno prese decisioni per le quali, forse, potrebbe essere già troppo tardi.

Il problema della spazzatura elettronica

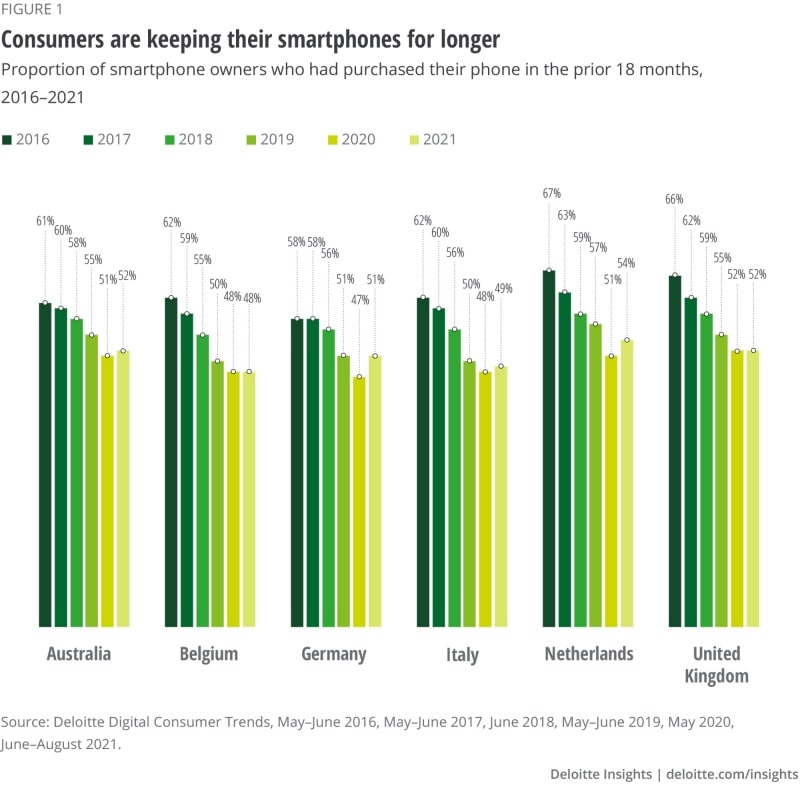

Se la Rete è il nostro principale sfogatoio – e i continui casi di bullismo online lo fanno vedere con la massima chiarezza – sono proprio i mezzi a cui ricorriamo per usufruirne a peggiorare l’emergenza ambientale. È difficile pensare a un esempio più efficace di consumismo di alto livello, negli ultimi anni, del ciclo di sostituzione degli smartphone. Da tempo si sa in anticipo quando verranno presentati e venduti i nuovi modelli dei telefonini flagship più costosi, e non mancano gli stimoli a sostituire il proprio prima possibile: ormai le tariffe di telefonia mobile sono talmente basse (basta confrontarle su SOSTariffe.it per accorgersene) che il costo per lo smartphone, seppur in aumento, rimane di fatto quasi l’unica spesa di telefonia, magari in comode rate a tasso zero, a cui ci si “abitua” in fretta. E una volta che gli smartphone e gli altri device digitali hanno esaurito il loro ciclo, dopo due o tre anni al massimo (ma negli ultimi anni, complice la mancanza di vere novità, il ciclo sta allungandosi), se non vengono dimenticati in un cassetto diventano, sostanzialmente, spazzatura elettronica. Secondo una ricerca del 2019 del World Economic Forum ogni anno vengono generati circa 55 milioni di tonnellate di rifiuti di questo genere, e le previsioni per il 2050 parlano di 132 milioni di tonnellate.

Il peso ambientale dell’information technology

Il discorso non cambia se si parla della produzione e della distribuzione di questi dispositivi, per il semplice fatto che anche un modesto contributo all’inquinamento generale per fabbricare uno smartphone o un tablet, moltiplicato per i miliardi di apparecchi esistenti (solo negli Stati Uniti gli smartphone sono 300 milioni, per il 97% della popolazione, oltre a circa 150 milioni di tablet e più di 200 milioni di computer portatili), genera un vero colpo mortale per il pianeta.

Un recente rapporto di McKinsey, The green IT revolution: A blueprint for CIOs to combat climate change, ha mostrato dei risultati solo in apparenza sorprendenti. Tutto il settore dell’IT, che tradizionalmente viene considerato di limitato impatto ambientale rispetto all’industria pesante, per le sue dimensioni ormai quasi incontrollate “pesa” la metà di aviazione o trasporto marittimo, il cui inquinamento provocato è tristemente noto. Secondo i ricercatori di McKinsey, fino al 2027 le emissioni di carbonio prodotte dagli smartphone aziendali aumenteranno del 12,8% ogni anno, e già ora il totale di queste emissioni ammonta a quasi il doppio dei data-center, malgrado la mole e la diffusione di questi ultimi.

L’Ue contro batterie scadenti e schermi troppo fragili

Anche per questo l’Unione europea, in una sua recente bozza per una direttiva, ha mostrato di voler incentivare l’allungamento dei cicli di vita di telefonini e simili, riducendo l’obsolescenza programmata. Secondo le proposte della bozza, i produttori di smartphone saranno tenuti a garantire i pezzi di ricambio per almeno 15 componenti degli smartphone per non meno di cinque anni dalla data di introduzione di questi dispositivi sul mercato. Altro punto dolente, la batteria, che spesso è uno dei primi motivi per cui si cambia apparecchio: secondo la bozza Ue, le batterie non potranno deteriorarsi al di sotto dell’83% prima di 500 cariche complete, quindi, di norma, un paio d’anni per chi ricaricare il cellulare ogni notte. E ci sarà anche un’etichetta energetica che indicherà la durata del ciclo vitale del telefono insieme al suo livello di resistenza alle cadute (e infatti sono proprio gli schermi rotti un’altra delle più comuni motivazioni per il cambio).

La generazione Z oltre il greenwashing

Il settore della tecnologia mobile, quasi ubriacato dal successo planetario è stato lento ad attuare pratiche di produzione più ecologiche, e anche oggi molti sbandierate buone pratiche vengono tacciate di essere sostanzialmente greenwashing, cioè misure molto spendibili dal punto di vista del marketing ma poco costose e poco efficaci. Il problema, comunque, è sicuramente più al centro dell’attenzione di quanto non fosse una quindicina di anni fa, quando venivano introdotti i primi smartphone. Le nuove generazioni fanno la loro parte: secondo un rapporto di First Insight e della Wharton School, il 75% di chi appartiene alla generazione Z preferirebbe acquistare un prodotto sostenibile rispetto a uno di marca, ma non sostenibile. Naturalmente, queste sono le intenzioni, che non sempre si tramutano in comportamenti coerenti al momento dell’acquisto, ma il segnale, almeno in questo ambito, sembra incoraggiante.