A causa della criticità della situazione di pandemia, soprattutto sul versante economico, si è sviluppato nelle ultime settimane un dibattito sulla produzione “nazionale” di vaccini. Osservo di passaggio che, essendo la lingua un sofisticato strumento di comunicazione, coloro che dibattono il tema parlando della produzione “autarchica” hanno già fatto una scelta di campo.

Un eccellente articolo in merito è quello di Lucio Russo, che rievoca alcuni fatti degli anni ’60 (tra i quali lo smantellamento della ricerca nucleare italiana) per ribadire l’importanza di investire in ricerca nazionale, inclusa quella sui vaccini. Purtroppo, osserva giustamente Russo, quello di pensare “ma dove vogliamo andare noi che in questo campo non siamo all’avanguardia” è un atteggiamento estremamente miope. Che possa essere diffuso nell’uomo della strada relativamente a temi specialistici, passi, che sia presente nella classe dirigente ed intellettuale del Paese, è molto preoccupante.

Ritengo che alla base di tutto ci sia il mito dell’eccellenza, in base al quale solo “i migliori” possono fare certe cose. Questa visione che celebra solo il primo, quello che vince la medaglia d’oro, rispecchia una cultura individualista che è molto lontana dalle nostre radici storiche e culturali, fondate sulla partecipazione collettiva. Ci sarebbe da indagare sul perché, negli ultimi decenni, si è spinto così tanto in questa direzione. Perché si è così diffusa nella nostra cultura quest’ossessione di comprimere in una sola dimensione fenomeni e settori che hanno così tante sfaccettature? Perché si tende ormai a ridurre la complessità dei fenomeni sociali ad una semplice classifica? “Cui prodest?” è sempre un domanda fondamentale per capire ciò che accade intorno a noi.

Gli USA sono stati resi grandi dal singolo eroe e il mito del “numero uno” è onnipresente nella loro cultura, l’Italia da una comunità di artigiani, commercianti e studiosi. Certamente su questa comunità si staglia l’eccellenza, il Leonardo o il Michelangelo, ma l’Italia non sarebbe quel deposito di tesori culturali che è se si fosse perseguita solo l’eccellenza.

Si tratta di una lezione troppo spesso dimenticata. Il risultato eccezionale non può essere programmato. Non si riesce ad ottenerlo se non si ha a disposizione una larga base di praticanti. Raramente, forse, può accadere, ma – in ogni settore – non è così che si programma un futuro di successo.

Per avere l’eccellenza del singolo bisogna comunque investire nella preparazione media della massa. Per avere l’eccellenza di un Paese bisogna investire nella preparazione media dei suoi cittadini.

Che questa “insostenibile ricerca dell’eccellenza” abbia contagiato molti intellettuali che fanno riferimento ad un’area che cinquant’anni fa si muoveva invece in modo opposto, andando nelle fabbriche e nei campi per portare operai e manovali a scuola, è un mistero che lascio risolvere a chi di competenza. Il miracolo economico avviatosi a partire dagli anni ’60, che ha portato il nostro paese a diventare alla fine degli anni ’80 la quinta potenza industriale del mondo, ha avuto uno dei suoi elementi essenziali, oltre ai soldi del piano Marshall, in un sistema scolastico che insegnava ad approfondire e a riflettere, non a superare gli esami individuando dove mettere le crocette.

Con questo non sto dicendo che bisogna finanziare senza alcun controllo la ricerca, o qualunque altro settore, ma che la spesa in ricerca, sia di base che applicata, rappresenta uno degli investimenti più produttivi sul lungo periodo per un Paese.

A sostegno di questo porto un esempio dal mio settore, l’informatica, una di quelli che – anche a causa del suo recentissimo ingresso fra le discipline scientifiche e tecnologiche – è stato in tempi recenti più degli altri afflitto dalle necessità di giustificare imprevedibili ricadute applicative a breve.

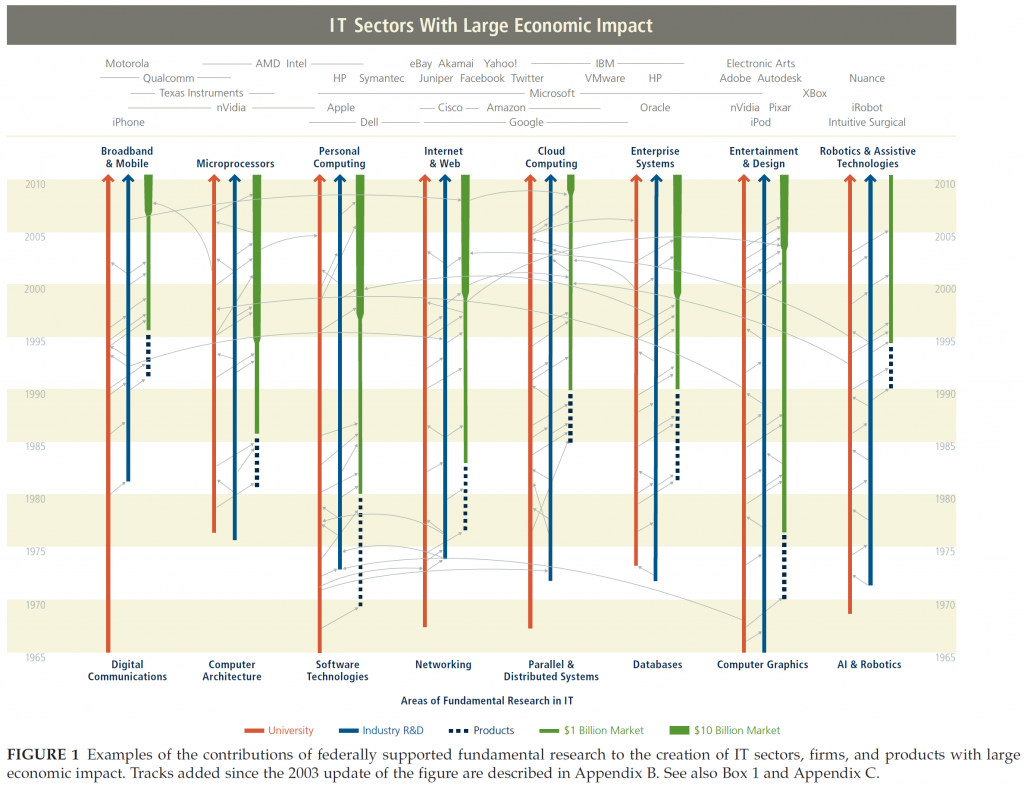

Nel grafico in figura 1, preso dal rapporto Continuing Innovation in Information Technology pubblicato nel 2012 dalle Accademie Nazionali di Scienze, Ingegneria e Medicina USA, viene mostrato come l’investimento pubblico in ricerca di base – a partire dagli anni ’60, proprio quelli con cui abbiamo aperto questo articolo – abbia portato (anche dopo diversi decenni) allo sviluppo di mercati del valore di milioni e poi di miliardi di dollari. Un successivo studio di quasi dieci anni dopo (pubblicato sempre dalle Accademie Nazionali nel 2020 – Information Technology Innovation) evidenzia non solo in figura 2 il legame tra le aree di ricerca di base (a sinistra) e i settori digitali applicativi (a destra) ma anche in figura 3 come i settori applicativi dell’informatica hanno radicalmente trasformato altre aree produttive e dei servizi (p.es., agricoltura, salute, sport, …).

Ovviamente con questo esempio porto acqua al mio mulino, ma discorsi analoghi si possono ripetere per ogni altro settore scientifico-tecnologico. Ed è chiaro che, non essendo le risorse a disposizione infinite, non possiamo investire in tutti i possibili campi e vanno fatte delle scelte. Ma devono essere scelte che una politica lungimirante e non miope deve discutere con i cittadini e guidare.

Lucio Russo nel suo articolo ha ricordato, oltre alla ricerca in ambito nucleare condotta al Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, quella in ambito medico sviluppata presso l’Istituto Superiore di Sanità, e quella nel nuovissimo settore dell’elaborazione digitale in cui eccellevano l’Olivetti e l’Università di Pisa. Erano settori in cui negli anni ’60 la nostra preparazione era al livello dei migliori, anche se non eravamo i “numero uno” al mondo.

Ecco immaginate se tre delle aree di ricerca considerate nei grafici che vi ho mostrato sopra fossero quelle ricordate da Russo. Immaginate se dei politici illuminati avessero a quel tempo capito che sul lungo periodo avrebbero fatto il bene del Paese a sostenere la spesa pubblica in quei settori di ricerca. Sarebbe tutta un’altra storia.

Provate ad immaginare…

(I lettori interessati potranno dialogare con l’autore, a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, su questo blog interdisciplinare.)