“La democrazia richiede che i cittadini vedano le cose dal punto di vista gli uni degli altri, e invece siamo sempre più chiusi, ognuno nella propria bolla. La democrazia richiede proprio la conoscenza comune dei fatti, e invece vengono offerti universi paralleli.” Così attacca Eli Pariser nel suo The Filter Bubble, il Filtro nella traduzione in italiano.

#eJournalism è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e LSDI (Libertà di stampa, diritto all’informazione).

Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.

Così Internet, che agli albori aveva dato a tutti l’illusione di poter diventare un posto libero e di esercizio pratico di democrazia, adesso è ridotto a un luogo di raccolta e analisi subdole e non trasparenti dei nostri dati: chi gestisce le piattaforme che quotidianamente frequentiamo online sa tutto di noi; gli algoritmi che regolano le nostre esperienze quotidiane di navigazione riescono a fare previsioni su chi siamo, cosa faremo e cosa vorremo, costringendoci, quindi, a un cammino in cui ci autoconvinciamo di non aver bisogno di niente che non ci venga già dato. La chiave per uscirne fuori è il sapere che…ci siamo dentro. Il libro di Pariser è un percorso di consapevolezza, un inquietante tour che presenta le dinamiche che governano gran parte della nostra vita online. Un tour che si conclude con un messaggio positivo.

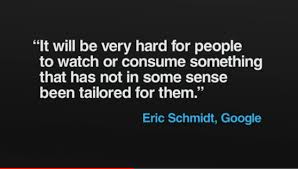

Google, Facebook e Amazon. Cercare, Condividere e Comprare. Tre piattaforme e tre azioni diverse; tre algoritmi che ci guidano con tre filtri che eliminano l’inutile. Tre profili creati per noi e solo per noi. Questo paradigma semplificato (che prende a riferimento le tre realtà in cui è concentrata molta parte delle nostre vite online) riassume, credo, abbastanza bene lo scenario descritto in questo libro: se l’obiettivo di queste aziende è commerciale, e se questo obiettivo fallisce ogni volta che le abbandoniamo scegliendo di navigare altrove, cosa possono fare per migliorare la nostra esperienza quando siamo dentro le loro piattaforme? Renderci confortevole l’ambiente! Come? Lasciandoci trovare solo ciò che per noi è rilevante: restituendoci voci affini a quelle già cercate, visualizzando contenuti vicini a quelli che normalmente condividiamo e commentiamo; proponendoci prodotti che il nostro profilo è più probabilmente propenso ad acquistare. Se a questo paradigma semplificato si aggiungono aziende come la Acxiom (che hanno i nostri dati personali come core business), lo scenario si fa ancor meno rassicurante.

E quando il prodotto da vendere è l’Informazione? La logica è la stessa.

“Uno scoiattolo che muore davanti a casa vostra può essere più interessante per voi delle persone che muoiono in Africa”, diceva Zuckerberg. Qualche decennio prima Lippmann, invece, affrontando il problema con molta più sensibilità e responsabilità rifletteva: “finché i giornali esisteranno e decideranno in base a criteri assolutamente personali e non controllati, per quanto nobili, quello che [il cittadino medio] deve sapere, e di conseguenza quello che deve credere, nessuno potrà mai dire che l’essenza della democrazia è garantita”. Come Dewey, inoltre, Lippmann pensava che “fare informazione fosse un’attività fondamentalmente politica ed etica, e che gli editori dovessero gestire con grande attenzione la loro immensa responsabilità”.

Ma se l’ecosistema informativo (fatto anche di ciò che accade su Google – una porta di accesso ai siti di informazioni online – e di ciò che accade su Facebook – luogo in cui spesso si commentano le informazioni delle testate giornalistiche) ci propina soltanto ciò che è di nostro interesse, come pensiamo di poter acquisire consapevolezza di ciò che di importante avviene e, quindi, fare le nostre scelte democraticamente? E’ chiaro quanto dannoso sia l’effetto di questi algoritmi? E’ chiaro, poi, quanto grave sia la connivenza delle testate giornalistiche che assecondano questa corsa all’interesse personale? Perché, non dobbiamo nascondercelo, “le forze scatenate da Internet (quelle di Google, Facebook e Amazon) stanno operando una radicale trasformazione nel modo di produrre informazioni.”

La questione è capire quali siano i pericoli che corriamo

I nostri processi cognitivi funzionano su un equilibrio che Pariser definisce tra l’imparare troppo dal passato e l’assorbire troppe nuove informazioni dal presente. Questo passaggio si consuma attraverso un adattamento dei nostri schemi mentali al mondo e viceversa. Ora, spiega Pariser, se il filtro forza i nostri schemi, viene compromesso ogni processo cognitivo perché ci costringe alle informazioni che gli algoritmi (sulla base dei profili che essi hanno tracciato di noi) associano alla nostra idea del mondo e ci nasconde quelle con una visione del mondo diversa dalla nostra. In questo modo non siamo più nelle condizioni di vedere che qualcosa ci viene nascosto e, quindi, non siamo più in grado di avere curiosità. Il nostro processo cognitivo viene così viziato e, di conseguenza, viene compromessa la nostra creatività. Pensiamo a Google: “E’ perfetto per aiutarci a trovare quello che sappiamo già di volere, ma non a trovare quello che non sappiamo di volere. La bolla dei filtri ci taglia tutto ciò che non sappiamo di volere. Ed è invece su ciò che non sappiamo di volere che si basa la creatività e l’innovazione.”

Dove gli algoritmi e il filtro si fanno davvero minacciosi è nella loro capacità di creare i cosiddetti profili persuasivi. Il profilo persuasivo è quello che lavora sui nostri comportamenti, sulle modalità con cui ci avviciniamo ai contenuti (ciò che cerchiamo, che condividiamo, che compriamo. Per ritornare al paradigma semplificato Google-Facebook-Amazon), sulle nostre dinamiche di ricerca, condivisione e acquisto. Il filtro, insomma, non lavora soltanto sul prodotto (inteso in senso lato), ma anche sulla dinamica con cui, in Rete, ci approcciamo ad esso.

A completare il quadro, vi è la capacità degli algoritmi (oltre al loro agire in tempo reale – facendoci incontrare ciò che il nostro profilo cerca, vuole condividere e acquistare) di fare previsioni su di noi, di decidere cosa faremo in futuro (ovviamente su base statistica). Queste previsioni, nelle mani sbagliate, ci condannano definitivamente ad un destino che – se vissuto soltanto online – è inevitabilmente quello previsto: se l’algoritmo ci fa incontrare esattamente ciò che cerchiamo, non avremo modo di deviare dalla traiettoria.

Tutto questo ha un nome: personalizzazione. Una personalizzazione evidentemente spinta che mette in serio pericolo la democrazia. Se, infatti, anche i politici e i Governi, così come fanno Google, Facebook e Amazon, ci comunicassero solo messaggi rassicuranti – perché creati appositamente per noi al solo scopo di prendere voti- cosa ne sarebbe del Bene Comune? Che interesse avrebbe mai per il Bene Comune un elettore che trova sulla sua strada il politico che risolve il suo specifico problema?

La personalizzazione, osserva Pariser, asseconda una richiesta postmaterialista che, a sua volta, incoraggia il consumismo spinto di marchi e di modelli con i quali abbiamo bisogno di identificarci per autorealizzarci. In un simile scenario, il Bene Comune può tranquillamente uscire dall‘Agenda Setting (in questo la complicità con il sistema dell’informazione è tanto lampante quanto criminale): ognuno, con il politico che taglia messaggi su misura per ciascun elettore, può vivere nella propria isola felice.

E, se quest’isola felice non c’è, cosa c’è di meglio che crearsela in autonomia?

Cosa impedisce di costruirsi da soli il mondo che si vuole abitare?

E’ questo che fanno i programmatori!

Così Pariser ci presenta i nerd, quelli che scrivono codice, creano algoritmi e addestrano i filtri. Personaggi spesso stravaganti. Personaggi che, poiché soli, una volta creato il loro mondo, hanno bisogno di farci entrare dentro qualcuno (e sanno bene come fare). Personaggi che, poi, però, insofferenti, hanno bisogno di esercitare controllo sugli “ospiti” che hanno appena fatto entrare.

Come leggere queste considerazioni? Chi programma, ammonisce Pariser, tende a sistematizzare, a imbrigliare ogni cosa in griglie interpretative, a vincolare il cammino in percorsi prestabiliti che non permettono nessun tipo di deviazione (queste le caratteristiche del mondo creato alla tastiera scrivendo codice). E se chi programma ha un suo fine, è molto facile che poi usi questi schemi per raggiungere un proprio obiettivo personale (da qui nasce l’esigenza di esercitare controllo).

Quindi il problema è rappresentato dalle idee politiche di chi governa questi sistemi. Se nel consiglio di amministrazione di Facebook c’è un tale Thiel che sostiene di avere poche speranze sul fatto che il voto migliorerà le cose, che cosa dobbiamo aspettarci?

Possiamo stare tranquilli? Non direi.

Non siamo messi bene, insomma. E quello che si sta preparando, se possibile, è ancora peggiore. Il futuro che ci fa intravedere Pariser, infatti, va ben oltre i percorsi obbligati di Google-Facebook-Amazon (sempre per rimanere nel paradigma semplificato). Il futuro, se non saremo noi stessi a correre ai ripari, sarà fatto anche di AFM (Advertiser Funded Media), di siti web che modificheranno la loro home page a seconda del profilo di chi li starà navigando, degli scenari di Realtà aumentata e cognizione aumentata (saranno filtrati gli stimoli per il nostro cervello).

Bisogna correre ai ripari

Nella conclusione, Pariser torna al punto di partenza citando Tim Barners-Lee, il creatore del WWW: “il web è in pericolo perché – per esempio – i social network stanno impedendo al resto del web di accedere alle informazioni postate dai loro utenti. […] Il pericolo è che il Web si frammenti in tante isole.”

Molte delle informazioni disponibili ci sfuggiranno. La personalizzazione ci spingerà dove qualcuno vorrà portarci. A nostra insaputa. “La rete saprà anche chi siamo, ma noi non sappiamo chi pensa che siamo e come sta usando questa informazione. Una tecnologia che è stata creata per consentirci un maggior controllo sulla nostra vita in realtà ce lo sta togliendo”.

Cosa fare, quindi? Quali misure adottare e, soprattutto, chi è che deve agire?

I singoli individui: modifichiamo la nostra dieta dando all’algoritmo più materiale su cui lavorare; cancelliamo i cookie; frequentiamo siti che offrono la possibilità di dirci come funzionano i filtri (Twitter è più trasparente di Facebook). Vivendo in un mondo di algoritmi, per acquisire una maggiore consapevolezza di come essi funzionano, è importante acquisire competenze basilari in materia di algoritmi e programmazione.

Le singole aziende: devono riconoscere le responsabilità che hanno senza più sfuggire ad esse; devono prevedere delle figure in grado di spiegare come i loro algoritmi funzionano; potrebbero oltretutto aprire dei buchi nei nostri filtri e permettere a tutti di imbattersi ogni tanto in contenuti del tutto casuali e decontestualizzati dalla nostra bolla.

I Governi e i Cittadini: bisogna chiedere alle Società (a questo punto, per via legislativa) di permetterci di controllare le nostre informazioni personali ed, eventualmente, di modificare quelle imprecise su di noi. Per fare questo, dice Pariser, dobbiamo cominciare a pensare ai nostri dati personali come a una sorta di proprietà privata da difendere.

E’ ovvio, però, che, trattandosi di norme e dovendo queste norme essere ancora scritte, non bisogna lasciare alle Aziende il privilegio di scriverle. Dovremo scendere in campo, ed è questo il messaggio di speranza e di incoraggiamento, perché l’interesse nostro ad avere una Rete pura, neutrale e democratica è sicuramente più grande di quello delle poche aziende che – almeno per ora – ci stanno facendo soldi.

“Difendere la visione originaria della grande rete e del suo controllo da parte degli utenti deve essere una priorità assoluta per tutti noi.” E così Pariser conclude il libro di cui consiglio assolutamente la lettura.

Tre punti sui quali mi fermo un attimo a riflettere.

Il primo. L’aspetto sociologico impregna ogni pagina di questo libro. A partire dal riferimento agli studi di Putnam sul Capitale Sociale e sulla doppia natura con cui può essere classificato. Ne riprendo in due parole il Capitale Sociale Forte, il cosiddetto Bonding, che si accumula nelle relazioni con i nostri conoscenti più stretti; e il Capitale Sociale Debole, il Bridging, che invece si accumula in virtù dei contatti con persone fuori dalle nostre cerchie abituali. La teoria di Putnam prevede che il Capitale Sociale si accumuli, e che gli effetti di questo accumulo siano positivi, quando viene coltivato il Capitale Sociale di tipo Bridging.

Con questa chiave sociologica, tutta l’opera di Pariser si legge, riducendo parecchio, in questi termini: i filtri e gli algoritmi delle piattaforme che frequentiamo online ci costringono solo alle relazioni più strette, di corpo e, quindi, escludendo incontri fuori dalla bolla, sono un freno all’accumulo di Capitale Sociale. Non è, quindi, solo una questione di mortificazione della Creatività. Anzi, a mio avviso la questione può essere posta così: la creatività viene mortificata proprio perché le bolle non ci mettono in contatto con persone nuove, non ci fanno arricchire di capitale sociale.

La personalizzazione eccessiva, oltretutto, annullerebbe l’effetto antagonista alla liquidità di Bauman che io ho sempre individuato nelle Rete, o, forse meglio, nel WWW (contemplandolo e considerandolo come effettivamente neutrale, non soltanto nella teoria e nell’immaginazione di chi l’ha creato ma anche nella pratica). Ho sempre pensato, infatti, che il Web abbia salvato le persone da una disgregazione di rapporti e valori che, senza il Web stesso, avrebbe rischiato di essere totale, proprio per quanto ipotizzato e spiegato da Bauman. Ma quando gli algoritmi non sono neutrali, quando lasciano che ciascuno sia confortato dal proprio interesse esclusivo, quando eliminano dall’orizzonte i valori condivisi (il Bene Comune), lo scenario liquido non viene altro che rafforzato. In che luogo, e come, possiamo quindi costruire la solidarietà? Come si può evitare una deriva incoraggiata anche dalla personalizzazione del messaggio politico (che non può che fregarsene del Bene Comune)?

Qualche soluzione, basata anche sulle mie letture di questi anni, la si può rintracciare nel libro.

Ci servono luoghi fisici: il successo dei MeetUp dice che si può partire dalla rete per poi incontrarsi nelle piazze fisiche. Le azioni per il Bene Comune, non – ovviamente – quelle per gli interessi personali, si fanno con la “responsabilità condivisa” e la responsabilità condivisa non è facile da praticare – forse perché è ancora troppo presto – se non nasce guardandosi negli occhi. Oltretutto il Capitale Sociale si accumula e si rinforza proprio grazie al face-to-face!

E poi: su quali piattaforme si può avviare questo discorso? Da dove si deve ripartire, online, per poi ritornare offline? Io credo si debba andare oltre i MeetUp. Io penso alle testate giornalistiche; testate giornalistiche nuove, credibili e plurali che scoraggino il tifo e promuovano il ragionamento puntando sui contenuti, non sui contenitori. Ma questa, mi rendo conto, è utopia!

Sicuramente non abbiamo speranze se, sulle piattaforme dell’informazione, si continua a preferire l’interessante all’importante.

La citazione di Lippmann è chiarissima: ci sono cose che è necessario sapere! Pariser, però, attribuendo responsabilità alle stesse testate giornalistiche, ci fa capire che è difficile che queste informazioni arrivino a destinazione, cioè a tutti (dentro la nostra bolla personale c’è solo quello che ci interessa. E’ molto probabile che “ciò che importa” sia fuori).

Secondo: una riflessione sul postmaterialismo: Pariser dice che, essendo stati soddisfatti i nostri bisogni materiali, l’obiettivo delle persone è di soddisfare bisogni diversi, quelli di autorealizzazione, attraverso l’acquisto (postmaterialistico ma non per questo non consumistico, dice Pariser) di marchi e idee politiche con le quali potersi identificare.

Il concetto è quello dell’autorealizzazione. Siamo arrivati a dire che, soddisfatti i bisogni più materiali, ci rivolgiamo a dei bisogni diversi: quelli di autorealizzazione e affermazione di sé.

E’ inevitabile il riferimento a Maslow. Dagli argomenti di Pariser, però, mi vengono almeno due dubbi: cosa intendeva Maslow per autorealizzazione? Davvero la intendeva come una identificazione in un marchio che affermasse ciascuno in una logica consumistica?

Io non credo.

Ho sempre inteso il vertice della Piramide di Maslow come il traguardo del cammino di ciascun individuo in relazione agli altri, in relazione al mondo circostante, al Bene Comune.

se pensiamo al fatto che, alla base della scalata della Piramide, Maslow poneva – tra i tanti prerequisiti – la necessità di essere informati; se, inoltre, consideriamo le patologie che affliggono il sistema informativo (la logica dei filtri, in effetti, è abbastanza paradigmatica perché in fin dei conti parla della manipolazione del pensiero), non è forse scontato che si sia arrivati ad una declinazione distorta (almeno rispetto a come ho appena detto di averla intesa) dell’autorealizzazione, in chiave consumistica? Non è che forse l’identificazione doveva essere in chiave più “biosferica”: “io soddisfo il bisogno materiale con la cura del “bene comune” e poi è con quel bene comune che mi identifico”?

In conclusione un paio di consigli personali, da aggiungere alle buone pratiche suggerite alla fine da Pariser: Vivere sui bordi e provare la vertigine: che non è paura di cadere, ma voglia di volare!

Per capire l’idea che l’algoritmo ha di noi, poniamo attenzione ai feedback che ci danno i nostri conoscenti offline di quanto facciamo online. (Io posto cose da mangiare ed è solo su quello che ricevo principalmente commenti e battute quando sono offline. Questa è, mi dico, l’immagine che Facebook ha di me…ma io, come rispondo ai miei conoscenti, sono anche molto di più. Basta dirlo anche a Facebook! Ma qualcosa teniamola.

* Inizia con questo dossier la collaborazione tra Lsdi.it e l’ing. Marco Dal Pozzo autore di “1news2cents la qualità costa! un modello sociale per l’editoria (online)”, appassionato di giornalismo e informazione. Dal Pozzo recensisce il testo di Eli Parisier, pubblicato in Italia da Il Saggiatore.