“Visita a Ernst Jünger. Un incontro di trent’anni fa con il grande scrittore rivoluzionario conservatore tedesco” effettuato allora da un giovane studioso italiano, Roberto Cresti, accompagnato dal poeta Gian Mario Villalta, a Wilflingen, minuscolo borgo della Svevia degli imperatori, oggi solo Baden-Württemberg, ove però sorge il castello dei Von Stauffenberg, la famiglia gentilizia che aveva offerto a Jünger la possibilità di vivere in una foresteria” consente oggi al filosofo e storico delle arti del Novecento nel frattempo diventato docente all’Università di Macerata dopo un lungo insegnamento nelle Accademie di Belle Arti di riprendere la traduzione del Récit letterario quasi scomparsa in questo paese con la fine delle terze pagine dei quotidiani. Il 12 aprile 1990 Cresti si trova in un luogo simbolo del tramonto del regime nazista che rievoca la “sedizione ‘timocratica’ all’interno della Wehrmacht, che avrebbe condotto all’attentato a Hitler del 20 luglio 1944, quando il colonnello Claus von Stauffenberg aveva portato, senza fortuna, un ordigno nascosto in una borsa fin nella sala di riunioni del Führer nella cosiddetta ‘tana del lupo’, a Rastenburg […] con tutti i suoi limiti, quell’edificio – aggiunge Cresti – esisteva, ed esiste ancora, quindi, se mi trovavo in quel luogo, era per dar corso a qualcosa che mi stava a cuore, e soprattutto in mente, dal che l’interrogativo vero si mutava, e si è poi stabilizzato a tutt’oggi, in: «Perché ero lì? Cosa cercavo?» La portata dell’evento, certo, così si riduceva, svelandosi affine al principio che unisce Franz Kafka a un noto motto napoletano nel semplice riscontro che ciascuno di noi è, per sé stesso, come «lo scarfone a mamma sua»; ma al tempo stesso rilevava e rileva che, per me, Jünger era diventato, in quel momento, necessario: non per una astratta esigenza intellettuale, ma per qualcosa che era molto vicino alla mia vita. E questo è proprio quanto ritengo costituisca, al di là del transitorio dato personale, la particolarità della sua opera, che cioè testimoni dall’interno l’evoluzione della vita e della civiltà europea nel XX secolo. Con questa premessa inizia questo bellissimo Elzeviro impossibile da riassumere perché in ogni frase, mattone dopo mattone, ricostruisce il retroterra filosofico, i punti di affinità del pensatore più longevo del Novecento con una galleria di grandi personaggi con cui avrà occasione di confrontarsi a partire da Carl Schmitt e Martin Heidegger con cui avrà intensi scambi epistolari, ma anche naturalmente con Oswald Spengler o Hugo Von Hoffmannstahl, per citare i più noti al di fuori delle frontiere teutoniche, unitamente ad Armin Mohler che di Jünger fu segretario dal 1949 al 1953, autore nel 1950 della fondamentale guida Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Inizia così un viaggio, una lettura particolare all’interno delle opere di Ernst Jünger. “Il lettore capirà, a questo punto, che quello di cui parlo ha una attinenza solo tangenziale col mio incontro personale con Jünger, che diviene esso stesso un prisma nel quale convivevano e convivono il ‘prima’ e il ‘dopo’, con una letterale sovrapposizione di piani, che riconduco, come un segnavia, alla sorprendente visione di una piramide di cassetti (così me la ricordo) costruita in un’altra stanza, attigua al salottino, dove passammo, dopo circa tre quarti d’ora di colloquio, che era, ed era davvero, il ‘terminale’ della sua corrispondenza planetaria: ogni cassetto aveva una lettera alfabetica e ospitava un certo numero di buste”. L’Elzeviro si conclude con il commiato e il dono con dedica ai due ospiti di due libri del pensatore all’epoca novantacinquenne: “Non so cosa ero andato a fare in quella casa o meglio lo scopro ogni volta che ci torno con la mente, anche in quest’occasione. «Lei ne sa di più!» si sente dire un adepto di Schawarzenberg. La risposta è in quella dedica che non è mai la stessa e fa parte della mia vita, fin qui. Con gratitudine, a volte, ripenso: «so ist bei mir nicht anders als in einer spanischen Herberge. Die Gäste finden hier nicht mehr, als was sie im Gepäck mitbringen» («la mia casa è come una locanda spagnola. Gli ospiti non vi trovano niente di più di quello che hanno portato con sé»).

«Sie wissen doch mehr!»

Seduto col poeta Gian Mario Villalta davanti a Ernst Jünger, nel salottino attiguo a quello che potevo immaginare, alle sue spalle, essere uno studiolo nascosto da una tenda (mi scuso delle eventuali imprecisioni ma sono trascorsi trentun anni da quel 12 aprile 1990) credo di essermi domandato presto, come aveva fatto Monica, la mamma di Sant’Agostino, in un non meno mitico cortiletto fiorito dalle parti di Ostia: «Che ci faccio qui?». Era la seconda volta, in realtà, che giungevo a Wilflingen, minuscolo borgo della Svevia degli imperatori, oggi solo Baden-Württemberg, ove però sorge il castello dei Von Stauffenberg, la famiglia gentilizia che aveva offerto a Jünger la possibilità di vivere in una foresteria (dove appunto eravamo), attigua alla loro imponente dimora, per il suo coinvolgimento nella sedizione ‘timocratica’ all’interno della Wehrmacht, che avrebbe condotto all’attentato a Hitler del 20 luglio 1944, quando il colonnello Claus von Stauffenberg aveva portato, senza fortuna, un ordigno nascosto in una borsa fin nella sala di riunioni del Führer nella cosiddetta ‘tana del lupo’, a Rastenburg.

Nell’epoca pre Internet, pur ormai agli sgoccioli, non era stato facile trovare il posto. C’erano volute varie cartine geografiche e una logica ad excludendum di alcune omonimie, risolte da un marchiano errore presente in alcune ‘quarte di copertina’ che domiciliavano lo scrittore in ‘Svezia’: una purloined letter messa al posto di ‘Svevia’, che a Poe stesso sarebbe piaciuta. La prima volta, però, avevamo fallito – oltre a Villalta c’era un altro amico poeta, Claudio Pasi, che in seguito tuttavia defezionò – perché Jünger era andato all’estero. Solo quattro anni prima aveva raggiunto la Malesia e l’Indonesia per rivedere la cometa di Halley (1).

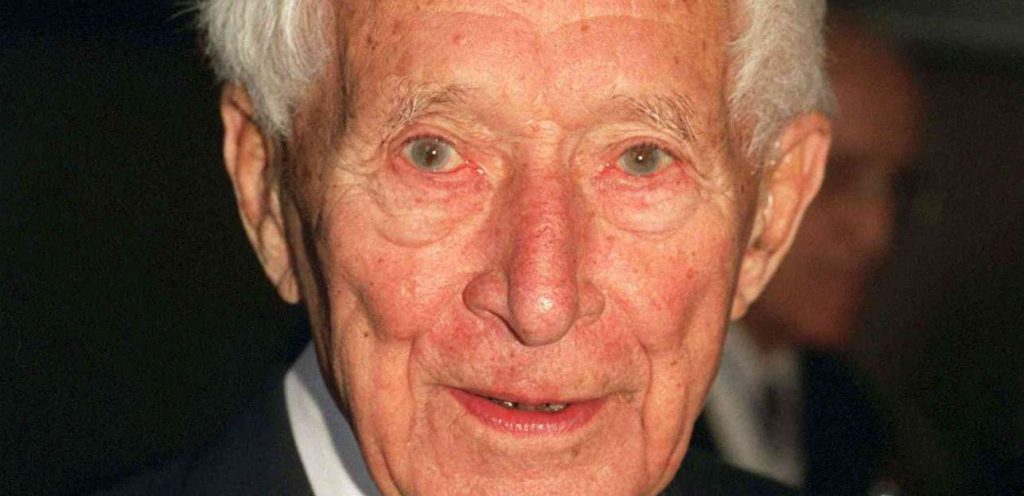

Ora però l’avevamo davanti e, tralasciando il fatto che fosse alquanto minuto, ma non gracile, inciso nei 95 anni di vita (che sarebbero comunque giunti a 103) come in un legno brunito (sapevo già degli occhi azzurri, quindi non so se li ho visti), per me, la domanda «che ci faccio qui?» ritornava con insistenza, nel senso che al cospetto di quell’autore che avevo lungamente letto, registrandone l’incredibile, vorrei dire goetheana, vastità di interessi (salendo al primo piano della foresteria avevo notato, in cima alle scale, a sinistra, nel corridoietto che portava al suddetto salottino, i cassetti sottili di qualcosa di simile a l’erbario di un botanico o all’equivalente di un entomologo, Jünger era entrambi), mi pareva chiaro che quell’incontro avrebbe potuto essere soltanto un vessillo a ornamento dell’edificio che mi ero costruito nella mente.

Però, con tutti i suoi limiti, quell’edificio esisteva, ed esiste ancora, quindi, se mi trovavo in quel luogo, era per dar corso a qualcosa che mi stava a cuore, e soprattutto in mente, dal che l’interrogativo vero si mutava, e si è poi stabilizzato a tutt’oggi, in: «Perché ero lì? Cosa cercavo?» La portata dell’evento, certo, così si riduceva, svelandosi affine al principio che unisce Franz Kafka a un noto motto napoletano nel semplice riscontro che ciascuno di noi è, per sé stesso, come «lo scarfone a mamma sua»; ma al tempo stesso rilevava e rileva che, per me, Jünger era diventato, in quel momento, necessario: non per una astratta esigenza intellettuale, ma per qualcosa che era molto vicino alla mia vita. E questo è proprio quanto ritengo costituisca, al di là del transitorio dato personale, la particolarità della sua opera, che cioè testimoni dall’interno l’evoluzione della vita e della civiltà europea nel XX secolo.

È ovvio che non era affatto indifferente che in quella stessa foresteria si fossero incontrati nel 1985 il Presidente francese Francois Mitterrand e il Cancelliere tedesco Helmuth Kohl per tributare un omaggio ai caduti della Grande Guerra (Jünger ne era stato un combattente insignito della Croix Pour le Mérite, la più alta onorificenza al valor militare dell’esercito tedesco del II Reich, una sorta di ‘Nobel’, che aveva condiviso con Manfred von Richthofen il ‘Barone Rosso’, e con Erwin Rommel; una testa di Ernst, giovane, in bronzo, ne faceva mostra, su un tavolino, pochi metri più avanti dell’erbario; e giurerei vi fosse anche una foto-ritratto di Oswald Spengler, con dedica, forse…); e neppure era ininfluente che sapessi della visita resagli, fra i molti, da Bruce Chatwin, da Jorge L. Borges e da Albert Hofmann, e del triangolare svoltosi lungamente, con lettere autografe e anche visite personali, con Carl Schmitt e Martin Heidegger.

La storia del Novecento passava insomma per quell’uomo da oltre sette decenni, e anche in piccola, ma non trascurabile, parte per le stanze che avevo intorno. Ricordo che il suo nome figura, a fine anni Sessanta del secolo scorso, negli Unfruchtbare Landschaften (Paesaggi sterili) di Anselm Kiefer fra i ‘prescelti’ di un ‘piccolo popolo’ passato attraverso l’azzeramento della seconda guerra mondiale (2). In effetti ero rimasto colpito, la prima volta che mi ero accostato a un libro di Jünger, Eumeswil, (1976) (3) dal fatto che il protagonista fosse un reduce, non però da una guerra, ma da una funzione, ovvero si trattava, in un poco riconoscibile staterello affacciato sul mare, stretto fra gli imperi di due Kahn a esso finitimi, di uno storico che, per poter sopravvivere doveva unire l’attività universitaria a quella di barman notturno nella casba-bordello del Condor, un militare giunto al potere con un colpo di stato.

Quel personaggio, che serbava il nome vagamente ‘selvatico’ di Martin Venator, era anche intento a costruirsi una sorta di rifugio mimetizzato fra le dune della spiaggia, dove trascorreva sempre più tempo, equidistante dai suoi due mestieri, attuando un progressivo distacco dal mondo, che alla fine però lo faceva decidere, dopo espresso invito rivoltogli da un potente ministro del Condor, a seguire il tiranno e la sua corte in una Grande battuta di caccia, di là dal deserto, nelle più remote «foreste», forse senza ritorno: «noi consideriamo lei il nostro Senofonte» (4).

Non meno interessante era stato poi il racconto Visita a Godenholm (1952) (5), di composizione antecedente, ambientato in un’isola quasi al circolo polare artico ove si danno convegno reduci da diverse esperienze di vita, fra cui una donna, libera, come gli altri, da legami familiari, intorno a uno strano padrone di casa, Schwarzenberg, capace di creare allucinazioni introspettive profonde nei partecipanti a certi rituali magici. «Lei ne sa di più!» (6), si sente ripetere, in un tale frangente, uno di quegli adepti. Knut Hamsun non era lungi, ma quello che nello scrittore norvegese era il potere della natura qui si trasferiva su un piano metafisico, facendo riapparire, alla fine, la Dea Madre Frigg, compagna di Odino.

Tra le due opere si rilevava, in realtà, l’evoluzione di una figura che Jünger, dopo la seconda guerra mondiale, aveva proposto in Der Waldgang (1951) (7) ossia il Waldgänger (letteralmente: ‘colui che attraversa il bosco’ o, detto meglio per noi, ‘che si dà alla macchia’; la traduzione editoriale italiana ne è stata “il Ribelle”) e che, in Eumeswil, col personaggio di Venator, diviene l’ ‘Anarca’: adattamento estensivo del Waldgänger dalla primitiva cornice di un pur già metaforico ‘bosco’ a qualsiasi contesto egli possa utilizzare nel suo mimetismo silente e creativo.

Quel personaggio, nelle due diverse fasi, è sempre l’‘Unico’ di Max Stirner (8), passato per l’ordalia delle due guerre mondiali novecentesche, e delle rispettive, e non meno cruciali, paci, ossia è colui il quale afferma «Nulla può vincermi», o, a rovescio, che trova la maniera di ‘attivarsi’ nelle condizioni più critiche o garantite. Da cui si coglie il vero principio di continuità dell’intera opera jüngeriana, che è proprio questa affermazione di ‘resistenza’ totale dell’individuo, la quale varia solamente nei mezzi, e ch’è iniziata sui campi di battaglia della Grande Guerra.

Se si tien fermo che questo è il principio di continuità di quell’opera stessa, le sue fasi, le quali si aprono ciascuna a ventaglio e investono diversi contenuti, appaiono congiunte da un’evoluzione necessaria, dovuta al contesto storico. C’è una vera è propria riflessione microcosmica del macrocosmo degli eventi, con cambiamenti, anche radicali, di punti vista e prospettiva. E, al riguardo, devo dire che, purtroppo, non ho avuto la possibilità, in quella visita remota, di vedere neanche di lontano la collezione di clessidre che Jünger aveva, e da cui so che estraeva un campione con cui regolava, in più rovesciamenti, il tempo delle interviste giornalistiche (del resto la moglie, Liselotte, sulla porta di casa ci aveva fatto garantire, prima di portarci al primo piano, di non essere dei giornalisti. Il tempo era fluito infatti in libertà, e quasi con spontanea lentezza. Oltretutto eravamo giunti a quella porta percorrendo, pur con un’automobile, lo sterrato di un bosco…). La clessidra infatti si presta bene a rendere l’idea dei suddetti rovesciamenti epocali, così che il Waldgänger e l’Anarca occupano una metà di essa che si apre oltre lo stretto passaggio della sabbia proveniente dall’altra metà, come in un nastro di Moebius (9) dove si trovano in asse col Milite e l’Operaio (10).

In termini diacronici il Milite precede l’Operaio ed è la crisalide di tutte le altre. Carl Schmitt chiamava Jünger, ‘il Capitano’. Jünger però, nel 1914, aveva cominciato a combattere come soldato semplice, proseguendo una trama personale che lo aveva portato, ancora minorenne, in Africa, nella Legione straniera. Che egli fosse un ‘soldato nato’ non c’era dubbio. Resta da chiedersi che cosa significasse ‘essere un soldato’ e soprattutto cosa egli stesso pensasse di tal condizione, scelta già in tempo di pace. Senza fare della facile psicologia si può dire che ‘essere un soldato’ avesse significato per lui ‘resistere’ in un ambiente ostile (prima la famiglia poi la società del tempo) e crearsi una propria autonomia.

La sua posizione perciò, fin dall’inizio, non aveva nulla a che vedere col ‘perdigiorno’ o l’esteta che non trova di meglio da fare, ma si poneva a fondamento di qualunque futura attività. Jünger, cioè, ‘creava sé stesso’, ‘si dava forma’, con il mestiere delle armi, e l’avrebbe fatto per tutta la vita. Yukio Mishima asseriva che la scelta del samurai «è la morte» (11), non come fine, ma come modello ideale con cui dar forma alla propria vita, totalmente nei suoi limiti naturali. La trascendenza è così nella vita stessa per affermazione di valori mitico-metafisici, che sono già ‘sul posto’, secondo una gerarchia ontologica che va dal Tipo al Nome alla Forma – come indica il titolo di un saggio jüngeriano edito nel 1963 (12).

Non ci vuole molto a sentir aria di Arthur Schopenhauer e del nesso fra ‘volontà’ e ‘rappresentazione’, con la prima che ‘muore a sé stessa’ – ‘al di là del principio di piacere’ (13) -, secondo una rottura di livello ontologico che reintegra l’individuo nell’Uno. Ma, portata la cosa su un piano più afferrabile, basterà dire che si tratta di una scelta ‘inumana’ che consente di ‘essere umani’ nel modo più ‘reale e trascendente’, analogamente alla antica saggezza vedica laddove afferma: «Il matrimonio non è fatto per gli esseri umani, ma vi sono esseri umani fatti per il matrimonio».

Rendendosi indifferente alla propria sorte e dolore, ma senza che ciò avesse una valenza morale bensì come pura realizzazione di valori ‘dal basso’, l’‘Unico’ si poneva in rapporto, soprattutto, coi ‘soccombenti’ – Jünger aiutò di persona, nella Germania già nazista, il leader nazional-bolscevico tedesco Ernst Niekisch e la sua famiglia; e lo stesso fece, come gli è stato riconosciuto, con non pochi ebrei durante il servizio nella Wehrmacht a Parigi. Hannah Arendt ha scritto: «[Jünger] è stato dal primo all’ultimo giorno del regime un attivo oppositore del nazismo, dimostrando con ciò che il concetto d’onore, […] diffuso un tempo tra il corpo degli ufficiali prussiani, era del tutto sufficiente a motivare la resistenza individuale» (14) -. Tale ‘rapporto’ fu esattamente quello che egli prese ad ‘attuare’ nel corso della prima guerra mondiale, unendo in sé due figure soltanto in apparenza distanti: il Chirurgo e la Madre.

Il Chirurgo è letteralmente colui che ‘agisce con la mano’, e il cui ‘sapere’ corrisponde a un ‘fare’ che ha riscontro in interventi materiali. Jünger lo nomina come modello nel suo diario di guerra, Fra tempeste d’acciaio, dopo aver visto un generale medico dirigere i tavoli operatori di un ospedale da campo nella radura di un bosco che ospitava la «folla sanguinante» dei soldati feriti. Questi gli era parso l’uomo che pur «attanagliato dalle sue paure e dalle angosce affioranti dal subcosciente, lavora con sangue freddo da formica alla edificazione della sua personalità» (15).

Alla Madre, invece, Jünger arrivò, nella sua esperienza bellica, dopo avere davvero «lavorato da formica alla edificazione della sua personalità», prima sul fronte della Marna (1914-1915), poi fino alla battaglia dei titani della Somme (1916) e oltre, ed avere ricevuto molte ferite (alla fine saranno quattordici, a volte gravi, in quello stesso corpo che vedevo ora davanti a me, settantadue anni dopo, e che Villalta mi ha ricordato avvolto in un morbido vestito blu scuro), con una presa di responsabilità progressiva, che lo portò a essere ufficiale dei reparti d’assalto, distinguendosi per ardimento e avvedutezza, ma anche per il confronto sempre ‘cavalleresco’ col forte e bene armato nemico anglo-francese (16).

La guerra si trasformò così nella sua mente e in tutta la sua persona in uno slancio ‘predatore’ al quale corrispondeva una parallela ‘difesa’, fin dove era possibile, dei propri uomini (con terribili momenti di sconforto per non esserci riuscito) fino a trovarsi davanti, a Langemark, nel 1917, in un bunker mezzo crollato, mentre intorno bruciava l’inferno della battaglia, il proprio fratello, Friedrich Georg, gravemente ferito.

In questo caso, egli riuscì a rimandare ‘Fritz’ nelle retrovie (anche quest’ultimo sarebbe divenuto un poeta e un saggista-scrittore famoso: oggi la foresteria-museo Jünger, a Wilflingen, ha una sala dedicata a entrambi), scrivendo che, al di là delle lacrime, si era sentito responsabile per la loro madre. Una dichiarazione che nella sua semplicità ha un valore enorme perché fa emergere uno stato d’animo di fondo, che si sarebbe progressivamente fissato in una Forma: quella appunto della Madre.

La Madre salva l’umano, lo ‘consente’ dall’interno all’esterno così come il Chirurgo lo fa dall’esterno all’interno. E questo indipendentemente dal sesso: per esser ‘Madre’ non c’è bisogno di essere ‘donna’ (vi sono donne con prole che non sono affatto ‘madri’). Si tratta, infatti, di conservare la funzionalità della vita in modo ampio, di ‘difenderne’ lo sviluppo a partire dal proprio corpo, attraverso il proprio corpo, il quale diventa un mezzo fondamentale di protezione e perciò va tenuto in efficienza.

In Ernst Jünger si assiste al paradosso, solo apparente, di una unione fra il Chirurgo, che ‘opera’, come Milite, con la tecnica militare sul campo di battaglia, e la Madre che, da Madre-patria, diviene Madre-guerra, nel senso che la tecnica ha trasformato la natura in uno ‘spazio bellico’ o ‘spazio tecnico’ (17), nel quale essa assume caratteri totalmente nuovi. In tale spazio vivere non può essere garantito nella sua durata, ma soltanto come intermittenza di momenti che hanno una verticalità metafisica. Presidio di valori: assalto, difesa, soccorso, pietà, cavalleria: valori trascendenti, sul luogo di un istante, lungo una linea fra visibile e invisibile.

Ogni istante è una immagine generata dalla Madre-guerra e fissata dal Milite con il suo lavoro, con la sua tecnica insieme di resistenza attiva di Chirurgo, e di attività resistente di Madre. Solo attraverso la guerra perciò ci si libera della guerra perché ‘la si fa’ col proprio coraggio e non c’è modo di proteggere gli altri se non ‘facendogli coraggio’ di ‘fare la propria guerra’: nella quale la continuità del tempo per ciascuno si spezza, come quella della freccia di Zenone, in istanti che riflettono valori, come i numeri della roulette: uno dei quali può essere la morte.

Era questa frantumazione la svolta in atto, nella quale Jünger ‘abbandonò’ in vita l’esercito tedesco – e si vuol dire proprio durante la Grande Guerra (sorrideva di qualcuno che durante l’ultimo viaggio in Italia, a Roma nel 1987, per ricevere il Premio Tevere, l’aveva accostato in quanto ‘guerriero’) – per assumere, ancora con l’uniforme e le medaglie addosso, una posizione sorprendentemente ‘distaccata’, quasi di quiete al di là delle parti in lotta. Fra l’altro l’ultima delle ferite ricevute, la più grave, per la quale era stato vicino a morire, lo aveva posto in una condizione di spirito adiaforica, come se fosse divenuto postumo a sé stesso. «Dove ora mi trovavo, non v’erano né guerra né nemici» (18).

Una condizione, questa, che l’avrebbe lavorato interiormente anche nel tempo in cui ancora pubblicamente faceva professioni di fede nazionaliste e di opposizione alla democrazia liberale della Repubblica di Weimar, ma che l’avrebbe tenuto lontano da qualunque cedimento al nazismo. Il che non esclude ‘incontri pericolosi’ nell’ambito di circoli esoterici, come l’Ahnenerbe, poi assunti e riorganizzati all’interno del regime (19). Né uscite d’un rigore astratto, destinato presto a non lascia- re traccia.

Che non avesse mai potuto pensare ai francesi come a veri nemici era evidente (non aveva indossato l’uniforme bianco azzurra della Legione prima di quella grigia della Reichswehr? Inoltre, pur essendo stato ufficiale a Parigi al tempo dell’occupazione tedesca, dal 1941 al 1944, Francois Mitterrand l’avrebbe ricevuto più volte all’Eliseo), ma la questione trascende, in questo caso, i dati biografici o le preferenze linguistiche e culturali.

Il fatto è che il passaggio dalla guerra alla pace era stato solo apparente. Lo scritto La battaglia come esperienza interiore (1922), non casualmente dedicato al fratello Friedrich Georg Jünger, che aveva soccorso appunto come una ‘Madre’, indica una continuità che mette a fuoco la metamorfosi, prodottasi in Europa e nell’intero mondo occidentale a seguito della guerra, quella cioè del campo di battaglia nella metropoli industriale, teatro d’affermazione d’una nuova figura nata dal Milite: l’Operaio.

Fondamentale è tener conto della filiazione del Milite dal Chirurgo e dalla Madre, che sono così i presupposti dell’Operaio, in un processo parallelo alla affermazione della tecnica su scala planetaria o, in altre parole, del mondo industriale su quello naturale. Gli eserciti contrappostisi erano divenuti con la pace un’unica massa ‘mobilitata dal lavoro’, ma il fenomeno si era reso già ben evidente durante le ultime fasi del conflitto: «siamo due lati della stessa medaglia, siamo fusi in un corpo solo» (20).

Questo è il fil rouge della Battaglia come esperienza interiore: «la guerra non è solo nostra madre, ma anche nostra figlia. L’abbiamo cresciuta come ha fatto con noi […] siamo fabbri e acciaio sfavillante allo stesso tempo, martiri di noi stessi spinti da intime pulsioni» (21). «Ciò che oggi si manifesta qui in battaglia, domani sarà l’asse attorno al quale la vita ruoterà sempre più svelta. Non sarà sempre necessario farsi strada fra crateri, fuoco e acciaio, ma il ritmo che contraddistingue questi eventi, questo ritmo ferreo, resterà identico» (22). «Un ritmo di marcia che richiama le immagini di ampie zone industriali, di eserciti di macchine, di battaglioni di operai e uomini di potere nuovi, e gelidi» (23).

Ripensavo al suo volto da giovane, reso nella plastica lineare del ritratto che avevo visto prima di entrare nel salottino, e anche a quello, in pittura, che gli aveva fatto Rudolf Schlichter come di un astronauta a torso nudo su uno sfondo, non più naturale, d’un pianeta ignoto, forse senza stagioni. I caratteri dell’Operaio in effetti, fin dal saggio omonimo, apparso nel 1932, appaiono radicalmente ‘spaziali’ e raccolgono in sé stessi una completa sublimazione di ogni evento naturale. La sua tuta da lavoro stessa, metamorfosi dell’uniforme, copre ferite e cicatrici ‘spazializzate’ nella carne del corpo vivente, affacci d’una trascendenza immanente come finestre aperte di edifici in una strada metropolitana (24).

‘La tecnica è ciò che ci tiene in vita’: questo è il suo messaggio (di una assoluta attualità), che si pone oggettivamente ‘al di là del bene e del male’, ma anche delle stesse categorie, di tutte le categorie del Politico, come anche di quelle di ‘genere’ secondo una androginia sottile e amorale, riflessa sul piano intellettuale ed estetico in una sintesi di forze e di forme. Nelle arti visive questa sintesi appare nei pittori della Nuova oggettività tedesca, come il citato Schlichter, nelle poetiche espressive del realismo magico e del prospettivismo lirico, nel cinema di Fritz Lang. Anche il Bauhaus ne è partecipe, al di là dei conflitti politici weimariani. La sua sede di Dessau, che si deve a Walter Gropius, è un esempio morfologico perfetto della ‘forma-lavoro’ descritta nell’Operaio.

A ragione Quirino Principe, magnifico traduttore e interprete di quel saggio e di altre opere jüngeriane, ha parlato di metamorfosi dall’etico all’estetico, dal Vero al Bello (25), come conquista d’una facoltà operativa che consente anche di aprirsi all’influenza del mondo naturale, come Jünger dimostrò anche in ricerche nell’ambito botanico e entomologico (dal 1923 al 1926 aveva studiato scienze naturali all’Università di Lipsia e anche a Napoli), che fanno parte del distacco dalla sua ombra bellica, e segnano la prosecuzione del suo senso profondo e originario, in termini di ‘resistenza’ e, si potrebbe dire meglio, di ‘libertà’ individuale.

L’Operaio non è il portatore di un comunitarismo meccanico, ma di uno sforzo di dominare, nella forma di un oggetto ideale, ove l’Io stesso ‘muore’ nell’Idea, qualunque materia o contenuto, uno sforzo ‘chirurgico’, una ‘maternità intellettuale’ che corrisponde, nel progresso dell’opera narrativa jüngeriana, come nel Cuore avventuroso (1929) (26), a una nominazione obliqua della realtà, mai diretta, anzi spezzata o resa come vista in un prisma con un carattere tecnico-meccanico che è un chiaro specchio dei tempi, ma anche di una verticalità che fa sì che, in ogni pagina del libro, si rifletta, da un’incalcolabile prossimità, un’Idea-valore.

Ogni componimento del Cuore avventuroso è localizzato in un luogo diverso (alludendo, per sineddoche, all’intera superficie terrestre) e costituisce un ‘assalto’ e una ‘difesa’, una spazializzazione d’eventi, il cui protagonista può morire e ritrovarsi vivo in un altro contesto, secondo il mito dichiarato da Schopenhauer di voler scrivere un libro che possa leggersi anche dalla fine all’inizio. Un mito, quello della pura composizione, che Jünger mutuava inoltre da un altro autore a lui caro, Laurence Sterne, il cui frammentario Tristran Shamdy ricordava di aver avuto con sé negli assalti e nei ricoveri negli ospedali militari dopo i vari ferimenti: «Presi la morfina, e continuai a leggere ora desto ora in mezzo dormiveglia, sicché molteplici stati d’animo frantumarono e ricomposero incasellandoli in un diverso ordine i mille giochi d’incastro del testo» (27).

Il lettore capirà, a questo punto, che quello di cui parlo ha una attinenza solo tangenziale col mio incontro personale con Jünger, che diviene esso stesso un prisma nel quale convivevano e convivono il ‘prima’ e il ‘dopo’, con una letterale sovrapposizione di piani, che riconduco, come un segnavia, alla sorprendente visione di una piramide di cassetti (così me la ricordo) costruita in un’altra stanza, attigua al salottino, dove passammo, dopo circa tre quarti d’ora di colloquio, che era, ed era davvero, il ‘terminale’ della sua corrispondenza planetaria: ogni cassetto aveva una lettera alfabetica e ospitava un certo numero di buste.

Non riesco a non pensare a posteriori a qualcosa che mi rimanda al Gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, a una sorta di catena linguistica sviluppata a livello planetario, e, per analogia, attraverso il menzionato Sterne, al nostro Ugo Foscolo, che di Laurence Sterne fu traduttore, e alla condizione umana dell’Ortis e più ancora del Didimo Chierico. Proprio il secondo, il cui nome, Didimo (dal gr. dídymos, ‘doppio’, ‘duplice’), si riferisce a chi ‘si guarda’ essendosi distanziato da sé stesso dopo l’azione, e ha preso a agire con l’arte (della parola), mi pare un rinvio opportuno, anche per gli ideali e gli intensi trascorsi militari foscoliani, e la conversione di questi dal Vero al Bello: «teneva chiuse le sue passioni; e quel poco che ne traspariva, pareva calore di fiamma lontana» (28).

Qui entra allora una questione non secondaria, quale sia stata cioè la modalità di appartenenza di Jünger (‘Didimo’ germanico), fra gli anni Venti-Trenta del XX secolo, al movimento della cosiddetta Rivoluzione conservatrice, di cui risulta accreditato quale ispiratore, in compagnia di molti, ma soprattutto di quelli che ho citato come ‘frequentatori’, alle volte, della stessa foresteria di Wilflingen: Martin Heidegger, Carl Schmitt anzitutto, ai quali va aggiunto idealmente il nome di Oswald Spengler.

Non c’è dubbio che, dopo la caduta del II Reich, Jünger avesse continuato ad assecondare un impulso bellicista ‘freddo’, lo si è detto, ‘interiormente’ alquanto compromesso, verso il regime liberal-democratico weimariano. I cui oppositori tuttavia, frequentati, in particolare, dal 1927 al 1933, quando risiedeva a Berlino, avevano principi e progetti diversissimi, tanto da apparire inconciliabili o conciliabili in sintesi simili al congiungersi di due rette parallele all’infinito. Dove si collocava Jünger in quel contesto? L’unica cosa che si può dire è che, in lui come in altri, vi fosse una convergenza fra ideali opposti, politici o impolitici. Hugo von Hofmannsthal, nel 1927, parlava di un «nuovo clima spirituale», in cui ciò che era stato, fino a quel momento, diviso si stava riunendo (29).

La questione ha un carattere determinante anche perché la monografia di riferimento sulla Rivoluzione conservatrice in Germania, edita nel 1950, la si deve a Armin Mohler (30), che di Jünger fu segretario dal 1949 al 1953. Pare perciò che il tema venga ‘da dentro’, che Jünger l’abbia fatto ricostruire e battezzare a posteriori da uno strettissimo collaboratore. La scelta non era comoda in quel momento che, fra l’altro, corrisponde all’anno di trasferimento a Wilflingen, ‘presso’ i Von Stauffenberg.

Qualsiasi sia stata la relazione storica di Jünger con movimenti, frange, gruppi politici ispirati a tale ossimorica Rivoluzione, si deve tenere conto ch’essa ebbe due volti: quello di una visione trascendente, del tutto irrealizzabile e proprio perciò ‘creduta’ dai suoi adepti e seguaci (non si dimentichi che, dopo la sconfitta e il crollo del Reich, in Germania, vi furono duecentomila suicidi), come una sorta di Ancien Régime reso ‘inattuale’ attraverso la Rivoluzione del 1789 – Jünger ne dà la sineresi nel saggio su Antoine Rivaroli (31) -; e quello di una trasformazione tecnica che spostava dal piano politico a quello economico qualsiasi ideale, in un ritrovato medioevo fantastico, di cui parteciparono anche industriali come Walther Rathenau coi suoi miti di riforma tecnico-sociale.

In questo senso la Germania e tutto il mondo di lingua tedesca si trasformavano in una Patria-anagogica o in una Patria-tecnica, e L’Operaio si poneva alla confluenza delle due (va ricordata l’influenza che esercitò sulla sua gestazione il filosofo e leader nazional-bolscevico e antinazista Ernst Niekisch, già menzionato) con l’ambizione di costituirne una sintesi e, al tempo stesso, una alternativa al mondo borghese contemporaneo, nella quale la tecnica e il suo universo si scopriva-no come un valore metafisico, una forma di trascendenza affiorante dalla realtà meccanico-industriale, dove «l’individuo, o è operaio o non è» (32). Delio Cantimori gli dedicò, nel 1935, un saggio quasi imbarazzante, ove, con rigore italo-accademico, giudica Jünger solo «un letterato» (33).

Anche in questo caso, però, Jünger non dimenticava la Madre e la radice terrestre dell’uomo (come gli è stato rimproverato da interpreti suoi coi quali non volle avere mai rapporti diretti – come Julius Evola (34) – e per antiche familiarità si percepisce, nell’Operaio, l’idea di una Madre-guerra come Madre-tecnica: d’una ‘resistenza chirurgica’, sotto la quale permane il fondamento della Madre-Terra. Non è un caso che nel libro successivo, Foglie e pietre (1934), compaiano, fra gli altri, il saggio sulla Mobilitazione totale, prodotta dal lavoro, insieme a quello Sul dolore (35).

Il legame col mondo naturale attesta infatti la ricerca goetheana di archetipi che conducono a una umanità ‘ucronica’, custodita attraverso la tecnica e non da essa cancellata, come è avvenuto, invece, con la parabola autodistruttiva del nazismo, che, diceva Furio Jesi, «tecnicizza i miti» (36) e riduce (senza che la questione interessasse in realtà al grande studioso) la Rivoluzione conservatrice a uno strumento di potenza senza salvezza e a un olocausto senza fine (il che rivela, nel nazismo, anzitutto, un moltiplicatore efferato dei duecentomila suicidi suddetti).

A questo esito, credo, s’opponessero, pur tardivamente, i militari della Wehrmacht nel luglio del 1944, con un passaggio dalla politica all’etica, al quale Jünger aveva dato abbrivio già da lungo tempo. Anche in questo caso però, benché egli avesse scritto un documento fondamentale (37), che era circolato fra i generali ribelli a Adolf Hitler fino a Erwin Rommel, la sua posizione non si mette a fuoco senza tener conto di una ‘resistenza’ che l’indusse in realtà a criticare la scelta dell’attentato del 20 luglio. Avrebbe voluto un ‘pronunciamento’ contro Hitler e magari una guerra civile condotta a viso scoperto. La questione resta comunque avvolta in un’oscurità luttuosa, che l’offerta della foresteria di Wilflingen da parte dei Von Stauffenberg rende ancor più impenetrabile.

O forse no, forse è proprio questa la misura finale del ‘distacco’ incominciato nelle trincee della Grande guerra, che Jünger annunciava, fin dal 1939, alla fine del romanzo Sulle scogliere di marmo, quando i due cavalieri (lui e il fratello Friedrich Georg), persa la guerra contro il Forestaro (Hitler, ma anche Iosif Stalin), si imbarcano alla volta di una Patria oltre il mare e giungono, entrandovi, «come nella pace della casa paterna» (38).

Era quella «casa» la foresteria di Wilflingen? Casa di tutte le case, come quella ove torna il Malte di Reiner Maria Rilke, a cui Jünger era approdato, senza più alcuna patria, senza uniforme e col dolore per la perdita del figlio primogenito, ‘Ernstel’ (39), che, dichiaratosi antinazista, era stato assegnato a uno di quei reparti ‘speciali’ della Wehrmacht, fatti per liquidare gli oppositori, ed era caduto, a Carrara, nel 1944. Wilflingen era diventata la soglia del Waldgänger, di colui che, ‘datosi alla macchia’, nella ‘resistenza’, accumula energie, come un’ape, fra il visibile e l’invisibile.

Per decenni avrebbe usato quelle energie viaggiando per il mondo e anche, assumendo, insieme a Albert Hofmann, sostanze (Lsd) capaci di portarlo in altri mondi. Poi ancora immer wieder in quello più visibile, seguendo coleotteri e fiori rarissimi fin nelle pieghe della Madre-Terra. Su quello sfondo Jünger-Anarca aveva scoperto altre forme di ‘resistenza’, ultimando la metamorfosi del ‘dionisismo’ di Friedrich Nietzsche, di cui Martin Heidegger lo riteneva erede diretto fino dagli esordi della sua opera (40): le pareti della foresteria erano piene di fotografie coi grandi del XX secolo.

Mi chiedo: avremo un Operaio che, con la tecnica, aiuti Madre-Terra nella guerra mondiale dell’Atropocene fino al Novacene annunciato da James Lovelock (41)? Nel frattempo, una Patria-anagogica la cerchiamo, non di rado ‘reduci da noi stessi’, in certi qualificati rapporti intellettuali, in riviste che, in una minima losanga della Rete, tessono il loro filo di ragno… o costruendo il nostro rifugio in un recesso montano o fra le dune in riva al mare, in attesa: «noi consideriamo lei il nostro Senofonte» (42)…

Eravamo, adesso, passati oltre la piramide dei cassetti, in una piccola stanza che aveva l’aspetto di un archivio. Alle pareti c’erano traduzioni dei suoi libri in tutte le lingue del mondo. Prese due volumetti da uno scaffale e si sedette alla scrivania, chiedendoci di scrivere i nostri nomi su un foglio di carta. A poco più di un metro stava, incastonata fra altri tomi, l’edizione (al momento completa) delle sue opere, quella di Klett-Cotta, Stoccarda: non avevo mai visto un autore così vicino alla sua opera. Trasse dal cassetto la cannetta col pennino, il calamaio e scrisse con l’inchiostro nero i nostri nomi sugli occhielli dei due libri prescelti.

A me è toccato Oltre la linea (lo scambio di lettere-saggio con Heidegger per i rispettivi compleanni) (43), a Villalta Il problema di Aladino (44). Ci accomiatò con una stretta di mano, e Liselotte ci ricondusse alla porta. Non so cosa ero andato a fare in quella casa o meglio lo scopro ogni volta che ci torno con la mente, anche in quest’occasione. «Lei ne sa di più!» si sente dire un adepto di Schawarzenberg. La risposta è in quella dedica che non è mai la stessa e fa parte della mia vita, fin qui.

Con gratitudine, a volte, ripenso: «so ist bei mir nicht anders als in einer spanischen Herberge. Die Gäste finden hier nicht mehr, als was sie im Gepäck mitbringen» (45) «la mia casa è come una locanda spagnola. Gli ospiti non vi trovano niente di più di quello che hanno portato con sé» (46).

Note al testo

(1) Ernst Jünger, Zwei Mal Halley, Stuttgart, Klett-Cotta, 1987: tr. it. Due volte la cometa, Parma, Guanda,1989.

(2)Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, Paris, Éditions du Regard, 2011; tr. it. L’arte sopravviverà alle sue rovine, Milano, Feltrinelli, 2018, pp. 42-61.

(3)Ernst Jünger, Eumeswil, Stuttgart, Klett, 1977; tr. it. Eumeswil, Milano, Rusconi, 1981. Poi Parma, Guanda, 2001

(4) Ibid., p. 365.

(5)Ernst Jünger, Besuch auf Godenholm, (1952). Poi Stuttgart, Klett-Cotta, 1978; tr. it. Visita a Godenholm, Milano, Adelphi, 2008.

(6)Ibid., p. 93.

(7)Ernst Jünger, Der Waldgang, (1952) in Sämtliche Werke, Band 7, Stuttgart, Klett-Cotta, 1980; tr. it. Trattato del ribelle, Milano, Adelphi, 1990.

(8) Max Stirner. Der Einzige und sein Eigentum, (1844), Stuttgart, Reclam, 1972; tr. it. L’unico e la sua proprietà. Con un saggio di Roberto Calasso, Milano, Adelphi, 1979.

(9)In matematica, e più precisamente in topologia, il nastro di Möbius è un esempio di superficie non orientabile e di superficie rigata. Trae il suo nome dal matematico tedesco August Ferdinand Möbius, che fu il primo a considerare la possibilità di costruzione di figure topologiche non orientabili.

(10)Cfr. infra, nota 24.

(11)Yukio Mishima On Hagakure. The Samurai Ethic and Modern Japan (1967), London, Souvenir Press, 1977; tr. it. La via del samurai, Milano, Bompiani, 2000, pp. 125-131.

(12) Ernst Jünger, Typus Name Gestalt, Klett, Stuttgart 1963; tr. it. Tipo Nome Forma, Seregno, Herrenhaus,2001.

(13)Mi riferisco alle parti [IV, 54-61] del Mondo come volontà e rappresentazione (1819) che trattano la questione, la quale mi è sempre parsa all’origine del saggio di Sigmund Freud, Al di là del principio di piacere (1922).

(14) Citato in Antonio Gnoli, Franco Volpi, I prossimi titani. Conversazioni con Ernst Jünger, Milano, Adelphi, 1997, p. 27.

(15) Ernst Jünger, In Stahlgewittern. Ein Kriegstagebuch (1920), in Sämtliche Werke, Band 1, Klett-Cotta, Stuttgart 1979; tr. it. Tempeste d’acciaio, Roma, Ciarrapico, 1982, pp. 45-46.

(16) Per una ricostruzione di queste vicende, rinvio al mio saggio “Il viaggio della salamandra. Ernst Jünger fra guerra e arte”, in Trame disperse. Esperienze di viaggio, di conoscenza e di combattimento nel mondo della Grande Guerra (1914-18), a cura di Mario Severini, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 263-283.

(17) Il termine «spazio tecnico» compare propriamente nel saggio L’operaio (1932), cfr. infra, nota 24.

(18) Ernst Jünger, Tempeste d’acciaio, op. cit. alla nota 15, p. 370.

(19)Furio Jesi, Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del ’900 (1967), Milano, Feltrinelli, 1995, pp. 184-191.

(20) Ernst Jünger, Der Kampf als inneres Erlebnis (1922), Klett-Cotta, Stuttgart 1980; tr. it. La battaglia come esperienza interiore, Prato, Piano B edizioni, 2014, p. 131.

(21)Ibid., p. 14.

(22) Ibid., p. 99.

(23) Ibid., p. 139.

(24) Ernst Jünger, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (1932), Sämtliche Werke, Band 8, Stuttgart, Klett-Cotta, 1981; tr. it. L’operaio. Dominio e Forma, a cura di Quirino Principe, Milano, Longanesi, 1984.

(25) Cfr. nota successiva.

(26) Ernst Jünger, Das abenteuerliche Herz. Aufzeichnungen bei Tag und Nacht, 1929; poi Das abenteuerliche Herz. Figuren und Capricios, 1938. Ora in in Sämtliche Werke, Band 9, Stuttgart 1981, Klett-Cotta; tr.it. Il cuore avventuroso. Figurazioni e capricci, a cura di Quirino Principe, Milano, Longanesi 1986. Infine; Parma, Guanda, 1995.

(27) Ernst Jünger, Il cuore avventuroso. Figurazioni e Capricci, a cura di Quirino Principe, Milano, Longanesi, 1986, p. 15. Vedi nota precedente.

(28)Ugo Foscolo, Notizia intorno a Didimo Chierico, in Opere edite e postume, Firenze, Le Monnier, 1939, vol. II, p. 639.

(29)Hugo von Hoffmansthal, “La letteratura come spazio spirituale della nazione”, in L’Austria e l’Europa, Torino, Marietti 1983, pp. 130-145. Jünger scrisse per riviste come «Arminius», di orientamento nazional-tradizionalista, e «Wiederstand», legata al movimento nazional-bolscevico. Tali convergenze hanno fatto parlare, in generale, di una eresia politica analoga al trotzkismo nel Partito comunista sovietico. Per una loro sintesi cfr. nota successiva.

(30) Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch (1950), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972; tr. it. La rivoluzione conservatrice in Germania 1918-1932. Una guida, , Firenze-Napoli, Akropolis/La Roccia di Erec 1990. Sul tema [con riferimenti a Ernst Jünger] Ernst Nolte, Heidegger e la rivoluzione conservatrice, con la collaborazione di Alberto Kralj, Milano, Sugarco, 1997, pp. 21-49; e Alain De Benoist, Moeller van den Bruck, o la rivoluzione conservatrice, La Spezia, Edizioni del Tridente, 1981.

(31) Ernst Jünger, Rivarol (1956), Stuttgart, Klett, 1978; tr. it. Rivarol. Massime di un conservatore, Parma, Guanda, 1992.

(32) Ernst Jünger, L’operaio, op. cit. alla nota 24, p. 73.

(33)Delio Cantimori, Tre saggi su Jünger, Moeller van den Bruck, Schmitt (1935-1936), Roma, Il Settimo Sigillo, 1985, pp. 17-43.

(34) Julius Evola, L’“Operaio” nel pensiero di Ernst Jünger (1960), Roma, Edizioni Mediterranee, 1998.

(35) Ernst Jünger, Blätter und Steine,(1934 Stuttgart), Klett-Cotta, 1978-82; tr. it. Foglie e pietre, Milano, Adelphi, 1997.

(36) Furio Jesi, Germania segreta. …, op. cit. alla nota 19, pp. 9-50.

(37) Ernst Jünger, Der Friede Ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt (1945), Cotta, Stuttgart 1980; tr. it. La pace, Guanda, Parma 1980 [con dedica: «Al mio caro figlio Ernst Jünger Nato il 1 maggio 1926 Caduto il 29 settembre 1944 Presso Carrara»]. Poi nell’edizione con uno scritto di Saverio Vertone (“L’immagine dell’avamposto”), Collezione Testi e Documenti della Fenice, Parma, Guanda, 1993

(38) Ernst Jünger, Auf den Marmorklippen (1939), Klett, Stuttgart 1960; tr. it. Sulle scogliere di marmo, Milano, Mondadori, 1942-1945.Poi Rusconi, 1975. Infine nell’edizione a cura di Quirino Principe, Parma, Guanda, 1988.

(39) Cfr. supra, nota 37.

(40) Martin Heidegger, Zu Ernst Jünger, Frankfurt am Main, Klostermann, 2004; tr, it. Ernst Jünger, edizione a cura di Marcello Baison con testo tedesco a fronte, Milano Bompiani, 2013, pp. 17-25.

(41) James Lovelock, Novacene. The Coming Age of Hyperintelligence, London, Penguin, 2019; tr. it. Novacene. L’età dell’iperintelligenza, Torino, Bollati Boringhieri, 2020.

(42) Cfr. supra, nota 4.

(43) Ernst Jünger – Martin Heidegger, Oltre la linea, a cura di Franco Volpi, Milano, Adelphi, 1989 [contiene Ernst Jünger, Über die Linie (1949) e Martin Heidegger, Zur Seinsfrage (1955)].

(44)Ernst Jünger, Aladins Problem, Stuttgart, Klett, 1983; tr. it. Il problema di Aladino, Milano, Adelphi, 1985.

(45)Ernst Jünger, Besuch auf Godenholm, in Werke, Band 9, Stuttgart, Klett, 1979, p. 369. Citato alla nota 5

(46) Ernst Jünger, Visita a Godenholm, op. cit. alla nota 5, p. 112.