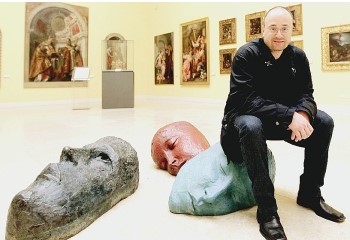

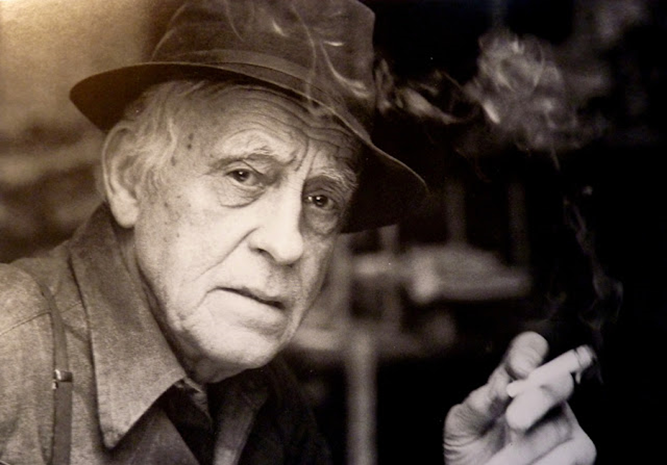

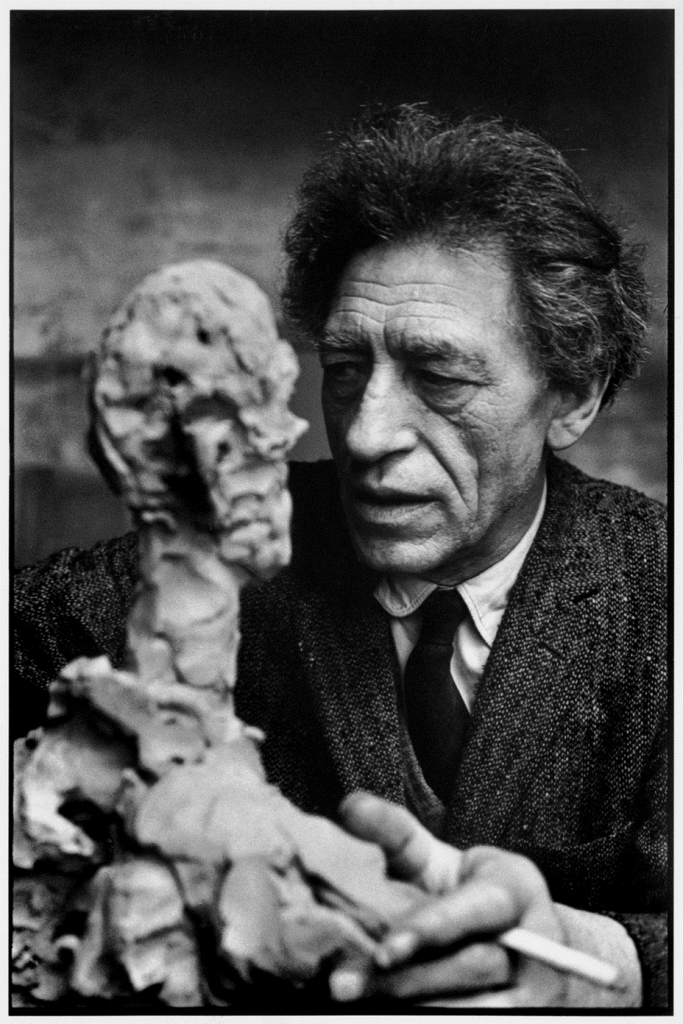

Lo scultore romano Paolo delle Monache nell’articolo per Democrazia futura “Prima di Dolly c’è Diego”, presenta come recita l’occhiello alcune “Brevi riflessioni su Alberto Giacometti, il suo doppio, la Gioconda e il naso”. “Alberto Giacometti se ha vissuto 66 anni è perché quasi 30 li ha rubati a Diego. Per Alberto – osserva Delle Monache – la candela ha bruciato il doppio lo stretto necessario, solo nei momenti di creazione, per poi placarsi, perché da lì in poi proseguiva Diego. O forse sarebbe più esatto dire che ha bruciato il “doppio” alla lettera: nel senso che a bruciare era il suo doppione Diego, un clone generato molto tempo prima della pecora Dolly. Questo per dire che Alberto Giacometti ha avuto due vite a disposizione. La sua e quella del suo sosia Diego, che aveva solo un anno meno di Alberto e gli somigliava molto. Non l’immagine riflessa e piatta di uno specchio, ma una presenza fisica, che ha un odore, che ascolta le tue paure ed è la voce che risponde ai tuoi dubbi. Diego è stato una delle persone in cui cercare il respiro dell’esserci, una essenza che Alberto aveva urgenza di travasare in un quadro, in una scultura”.

__________________

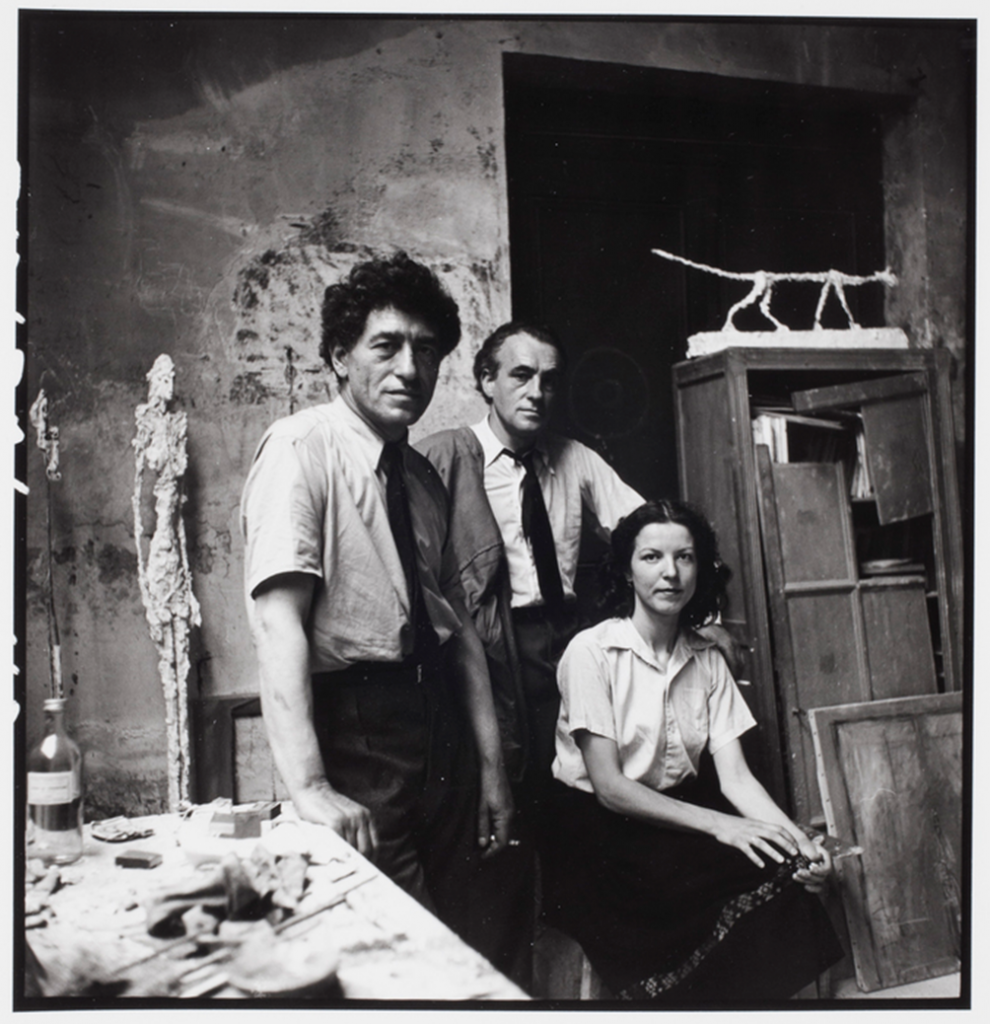

Vorrei avere un fratello come quello di Alberto Giacometti, che gli posava otto ore al giorno e che poi, quando Alberto sfinito andava a dormire, gli faceva i calchi in gesso, eseguiva le fusioni in bronzo, era oggetto degli sfoghi del fratello più famoso.

Diego Giacometti era l’ombra mite di Alberto, era silenzioso, esperto, con una manualità straordinaria al punto da tradurgli in marmo anche i gessi surrealisti.

Si dice che per molti artisti i 37 anni siano un traguardo a volte difficile da oltrepassare.

Molti di loro sono morti a quell’età (da Raffaello a Vincent van Gogh a Domenico Gnoli), soprattutto chi è stato un enfant prodige, chi è stato una candela che ha bruciato contemporaneamente su due lati emettendo il doppio della luce, ma nella metà del tempo.

Insomma Alberto Giacometti se ha vissuto 66 anni è perché quasi 30 li ha rubati a Diego. Per Alberto la candela ha bruciato il doppio lo stretto necessario, solo nei momenti di creazione, per poi placarsi, perché da lì in poi proseguiva Diego.

O forse sarebbe più esatto dire che ha bruciato il “doppio” alla lettera: nel senso che a bruciare era il suo doppione Diego, un clone generato molto tempo prima della pecora Dolly.

Questo per dire che Alberto Giacometti ha avuto due vite a disposizione. La sua e quella del suo sosia Diego, che aveva solo un anno meno di Alberto e gli somigliava molto.

Non l’immagine riflessa e piatta di uno specchio, ma una presenza fisica, che ha un odore, che ascolta le tue paure ed è la voce che risponde ai tuoi dubbi.

Diego è stato una delle persone in cui cercare il respiro dell’esserci, una essenza che Alberto aveva urgenza di travasare in un quadro, in una scultura.

Trovare l’essere nell’altro (Diego) che però è il tuo sosia, sei tu (Alberto). Diego ha vissuto la vicinanza con il fratello Alberto come un alpino la montagna, con rispetto e umiltà.

Sapeva che il suo accompagnare e donarsi al fratello era un evento del destino, era il partecipare a una operazione necessaria all’arte, alla bellezza: Diego era uno dei mezzi con cui Alberto misurava l’aldiquà. Oltre all’allotropo Diego, Alberto Giacometti ha avuto almeno un altro paio di eventi perturbanti nella sua vita.

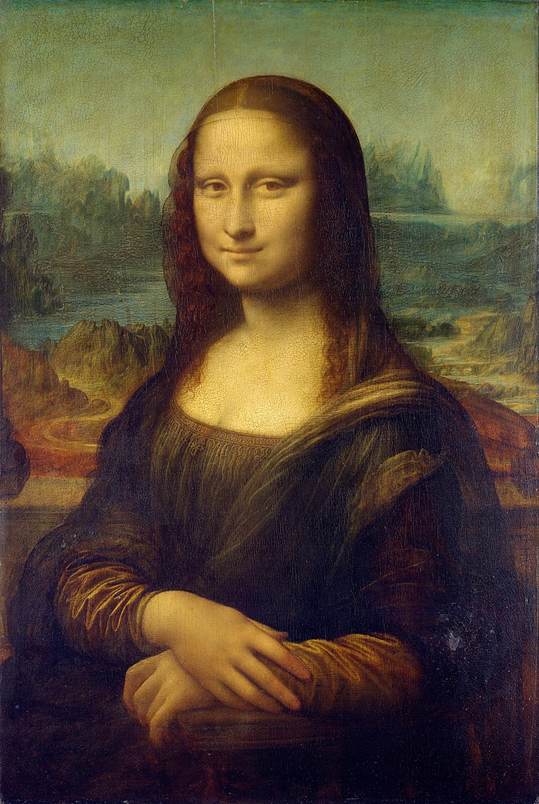

Il primo è la Gioconda per madre.

77 × 53 cm x 13 mm, Parigi, Museo del Louvre

Il secondo la morte come esperienza per avere voglia di mettersi (senza fine) difronte al suo contrario, di inseguire l’evento del respirare attraverso il suo lavoro. Una Gioconda per mamma nel senso che se leggiamo la citazione di Angelo Conti che Sigmund Freud[1] fa nel suo Leonardo troviamo le seguenti parole

“La donna sorrideva in una calma regale: i suoi istinti di conquista, di ferocia, tutta l’eredità della specie, la volontà della seduzione e dell’agguato, la grazia dell’inganno, la bontà che cela un proposito crudele, tutto ciò appariva alternativamente e scompariva dietro il velo ridente e si fondeva nel poema del suo sorriso… Buona e malvagia, crudele e compassionevole, graziosa e felina, ella rideva…”

Ora basterebbe guardare, anziché la Gioconda, il volto della madre nella nota foto della famiglia Giacometti del 1909 in cui agli estremi troviamo Alberto e la madre e in mezzo gli altri familiari. Guardare la madre per capire in un colpo solo, con le parole di Angelo Conti, l’ambiguità di quello sguardo[2], e la prova del nove sta nello (contro) sguardo turbato che gli restituisce il figlio, toccato dallo sguardo materno. Qualcosa che ritroveremo in alcune sue opere in cui un elemento oblungo (quasi un missile) minaccia e rende ancora più inerme una parvenza di scheletro. Sta di fatto che Alberto avrebbe davvero fatto la gioia di Freud se si fossero conosciuti, per il suo rapporto col fratello-sosia che rientra nella casistica del perturbante, e soprattutto per il suo morboso rapporto con la madre.

Perché se da una parte trenta anni di vita li ha rubati al fratello Diego, dall’altra si limiterà a vivere solo un anno senza la madre, sopravvivendole fino all’anno seguente.

Al contrario Diego, rimasto solo, senza la madre che tutta la vita gli aveva preferito il primogenito, senza la montagna Alberto (a cui comunque dopo il funerale corre a fondere l’ultima scultura incompiuta rimasta nello studio di Parigi per collocargliela sulla lastra tombale aggiungendogli vicino un uccellino con un rametto di ulivo), continuerà a manipolare il gesso e il bronzo fino all’età di 83 anni realizzando accessori e mobili in cui magicamente sembra continui a vivere la spiritualità di una ieratica e non ancora classificata civiltà del passato.

Tornando alla madre di Giacometti, di nome Annetta Stampa, non è un caso che Alberto dicesse a sua moglie Annette Arm di averla sposata solo perché si chiamava come sua madre.

Non sottovaluterei neanche il cognome della madre di Alberto che, altro sortilegio, è lo stesso del paese svizzero in cui era cresciuta tutta la famiglia di Alberto Giacometti: Stampa, in Val Bregaglia. Quasi che il tornare periodico al suo paese di origine fosse un ritornare alla madre, dentro sua madre, una madre che si squaderna in vie, viottoli, panorami, gruppi di case, boschi vicini, montagne in lontananza. (Wikipedia mi illumina con le seguenti parole: Il paese deriva il suo nome da quello della famiglia Stampa, feudataria della Val Bregaglia della quale Stampa è il capoluogo storico. Non so se Annetta Stampa sia una discendente, ma è probabile che non mi interessi neanche).

Infine la morte, a cui uno scultore oppone forse da sempre il proprio lavoro, che consiste nel realizzare una presenza in cui stipare un sentimento vitale, quello dell’esserci.

Alberto vive per alcuni giorni una vicenda che solo il talento di Edgar Allan Poe avrebbe potuto emulare.

Un racconto fantastico o del terrore vissuto sulla sua pelle di diciannovenne: incontra un signore olandese in un treno che lo stava portando in una delle mete del suo viaggio in Italia, i due parlano e stabiliscono una sorta di affinità elettiva che porterà l’olandese a fare alcuni giorni dopo un annuncio su un giornale nel tentativo di rivedere il giovane viaggiatore incontrato per caso in un treno e appassionato d’arte. Annuncio sempre per caso letto dallo zio romano di Giacometti che intuisce che quel giovane non può che essere suo nipote e che lo avverte al fine di metterli in contatto, perché quel signore sarebbe disposto a offrirgli un viaggio per nuove mete artistiche.

I due si incontrano a Madonna di Campiglio ma, ed è qui che sembra intervenire l’estro di Poe, la sera stessa il singolare signore olandese trapassa, dopo un malore, mettendo in scena, per un unico spettatore, il teatro della fragilità umana.

Alberto Giacometti è uno SCULTORE PITTORE (così è scritto sulla sua lapide) a cui in giovane età è successo qualcosa di tremendo: vedere quanto la morte sia un evento pari allo spengere un elettrodomestico (nessuna enfasi, nessun cielo che si squarcia, nessuna luce mistica che trascende), semplicemente non passa più la corrente, un corpo non contiene più il respiro.

Tutto questo cosa c’entra con la scultura, con Giacometti e perché per me è così importante Alberto Giacometti?

Una scultura ha senso solo se è in grado di custodire un respiro che non le può essere tolto, è un “naso” attraverso cui respira lo scultore: è l’unica sua arma (non a caso troviamo in Alberto Giacometti una scultura con questo nome, Il naso, spartiacque tra l’essere e il non essere.

Forse tutte le sculture della storia sono respiri dell’esserci nel tempo per tenere in vita la bellezza, narici che espirano il bello di vivere (nonostante tutto) in questo mondo.

[1] Vedila in Sigmund Freud Saggi sull’arte la letteratura e il linguaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pp. 120-121.

[2] Come ha evidenziato Yves Bonnefoy nel suo Alberto Giacometti una biografia, Milano, edizioni Leonardo, 1991, 576 p. [si vedano le pp. 36-37].