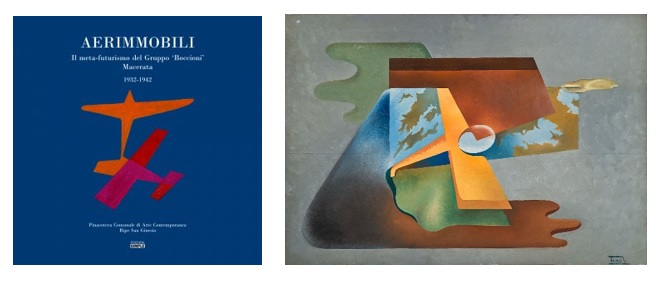

Roberto Cresti, curatore di Aerimmobili. Il Meta-futurismo del Gruppo ‘Boccioni’. Macerata 1932-1942, mostra organizzata a cavallo fra 2021 e 2022 (1), presenta in un breve pezzo per Democrazia futura questi giovani futuristi marchigiani : “Si trattava di artisti che interpretavano il fascismo come una avventura intellettuale e politica derivante direttamente dalle avanguardie (il che nel caso del futurismo italiano era del tutto vero) e avrebbero voluto estenderne lo spirito al presente. Il riferimento a Boccioni aveva tale significato – chiarisce Cresti – e si andava a integrare con quella nuova frontiera immaginativa, e, per essi, etico-politica, apertasi con la Aeropittura (1929), che aveva una delle sue capitali a Perugia, ove era attivo Gerardo Dottori […] Per quei giovani, che si chiamavano, per menzionare solo i più noti, Sante Monachesi, Rolando Bravi, Bruno Tano, Arnaldo Bellabarba, Umberto Peschi, Wladimiro Tulli (i quali furono presenti, grazie al supporto dell’ancora attivo Filippo Tommaso Marinetti, in prestigiose rassegne d’arte nazionale e internazionale, dalla Quadriennale di Roma alla Biennale di Venezia), il fascismo era una sorta di destino al quale si sentivano ineluttabilmente collegati e che alimentava le loro facoltà immaginative”

___________________________

…un aeroplano che se ne va.

Paolo Conte

Tutti conoscono i versi degli Ossi di seppia, «Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo ciò che non vogliamo», in cui Eugenio Montale ha colto, come sanno fare i poeti di valore, uno stato d’animo personale e insieme un momento della storia. Quei versi risalgono al 1921, ma hanno avuto la facoltà di nominare uno Zeitgeist, una condizione di spirito, ch’è stata dell’intero periodo fra le due guerre mondiali del Novecento.

Non a caso il poeta degli Ossi fu ritratto da Carlo Levi (autore del celeberrimo Cristo si è fermato a Eboli), che faceva parte del gruppo dei Sei di Torino, ossia di quei giovani artisti che, in sintonia di poetica con Felice Casorati e d’intelletto con Lionello Venturi, in una strana Torino dominata dalla figura di un mecenate delle arti come Riccardo Gualino, rifiutavano i canoni del Novecento italiano di Margherita Sarfatti per produrre una pittura ispirata a una sincerità interiore avversa a ogni monumentalismo.

Quella tendenza, suscitata anche dalle idee di un critico come Edoardo Persico, già collaboratore della Rivoluzione liberale e del Baretti di Piero Gobetti, non fu però solo loro. Altri gruppi si formarono, fra gli anni Venti-Trenta, come i Chiaristi lombardi a Milano, oppure la Scuola di via Cavour a Roma, che praticavano lo stesso tipo di pittura, in cui si traduceva un’inquietudine desolata per tutto quello che si stava verificando in Italia sotto il regime fascista, ma anche in Europa e nel mondo.

Da quelle fonti culturali sarebbero sorti l’antifascismo e, con la Seconda guerra mondiale, la Resistenza. Ma va ricordato che, nel quadro storico italiano di quel tempo, vi furono altre espressioni dei versi di Montale citati in apertura, dei casi che, pur di segno nettamente opposto, sia estetico che politico, mettono in luce una inquietudine non meno profonda delle varie già ricordate, come traspare dai giovani futuristi marchigiani, i quali diedero vita, nel 1932, a Macerata, al Gruppo ‘Boccioni’.

Si trattava di artisti che interpretavano il fascismo come una avventura intellettuale e politica derivante direttamente dalle avanguardie (il che nel caso del futurismo italiano era del tutto vero) e avrebbero voluto estenderne lo spirito al presente. Il riferimento a Boccioni aveva tale significato e si andava a integrare con quella nuova frontiera immaginativa, e, per essi, etico-politica, apertasi con la Aeropittura (1929), che aveva una delle sue capitali a Perugia, ove era attivo Gerardo Dottori.

La sintonia con le imprese aviatorie transatlantiche di Italo Balbo, il Maresciallo dell’Aria, fra il 1931 e il 1933, era totale, e lo sarebbe stata con gli impegni bellici dell’Aviazione italiana fra la guerra di Etiopia (1935-1936), quella di Spagna (1936-1939) e persino la Battaglia di Inghilterra (1940-1941) agli inizi della Seconda guerra mondiale.

Per quei giovani, che si chiamavano, per menzionare solo i più noti, Sante Monachesi, Rolando Bravi, Bruno Tano, Arnaldo Bellabarba, Umberto Peschi, Wladimiro Tulli (i quali furono presenti, grazie al supporto dell’ancora attivo Filippo Tommaso Marinetti, in prestigiose rassegne d’arte nazionale e internazionale, dalla Quadriennale di Roma alla Biennale di Venezia), il fascismo era una sorta di destino al quale si sentivano ineluttabilmente collegati e che alimentava le loro facoltà immaginative. Vi fu anche chi, come Umberto Peschi, partì legionario per la Etiopia nel 1935.

Eppure, nelle loro opere si percepisce, come già detto, una inquietudine, una ripetizione differente del montaliano «ciò che non siamo ciò che non vogliamo», tale che tutto ciò che nel futurismo delle origini era stato ispirato alla velocità e a ogni tipo di dinamismo rallenta fino a fermarsi, cosicché l’aeroplano, che figura sovente in dipinti, sculture, decorazioni e fotoplastici, subisce un arresto e sembra scivolare in una dimensione onirica senza ritorno. Si prefigura infatti, in quelle opere, una sorta di ‘doppio’ del destino stesso del fascismo, ed esse assumono perciò un interesse come documenti storici e insieme psicologici di là dalla coscienza stessa di chi li ha prodotti.

Sarebbe interessante capire quanto il fenomeno di quella ‘in-coscienza’ fosse esteso (e lo era), di quanto quel futurismo quasi postumo a sé stesso rappresentasse una forma di opposizione al fascismo dall’interno, quale fu quella degli architetti razionalisti lombardi, tra cui svettano i nomi di Giuseppe Pagano e di Giuseppe Terragni. Tutti però, dopo la conquista dell’Etiopia, nel 1936, furono travolti dal cemento littorio di Marcello Piacentini, specchio di deliranti fasti imperiali, che facevano dire, a posteriori, anche a un fascista come Leo Longanesi «Sbagliando si impera».

Riportata alla vita la storia riassume infinite sfumature di colori, forme, ideali. E accostare le prove dei giovani futuristi marchigiani, tra cui scelgo qui un dipinto di Bruno Tano, Aeropittura (1938), fa intendere che quegli aerei ne sapevano di più dei loro piloti reali o immaginari. Va ricordato, infine, che nel Gruppo ‘Boccioni’, scioltosi nel 1942, vi fu chi, come Wladimiro Tulli, entrò nella Resistenza, o, come Arnaldo Bellabarda, progettò il monumento a essa che si trova a San Severino Marche.

(1) – Mostra tenutasi presso la Pinacoteca comunale di Arte Contemporanea del Comune di Ripe San Ginesio, dal 12 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022, a cura di Roberto Cresti. Catalogo con testi di Roberto Cresti, Paola Ballesi, Gabriele Porfiri. Allestimento di Roberto Cresti e Loris Frenguelli. Sezione disegni di Bruno Tano a cura di Gabriele Porfiri.